- 新疆昌吉回族自治州

“丝绸之路”北道要冲——昌吉回族自治州

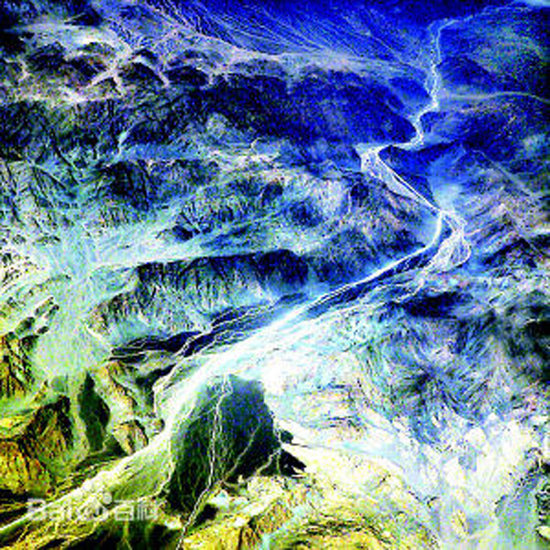

博格达峰

昌吉回族自治州位于天山北麓、准噶尔盆地东南缘。东临哈密地区,西接石河子市,南与吐鲁番地区、巴音郭楞蒙古自治州毗邻,北与塔城、阿勒泰地区接壤,东北与蒙古国交界。从东、西、北三面环抱乌鲁木齐市。总面积7.3万平方千米。全州辖两市五县一区,州政府所在地昌吉市,东距乌鲁木齐市中心38千米,西抵石河子市110千米,至乌鲁木齐国际机场18千米。地势南高北低,由东南向西北倾斜,南部是天山山地,中部为广袤的冲积平原,北部为浩瀚的沙漠盆地,此区域为横亘南部的天山的北坡,习惯称之为“天山北坡”。

气候属中温带区,为典型的大陆性干旱气候,具有冬季寒冷、夏季炎热、昼夜温差大的特点。由于地形条件的影响,由南向北气候差异较大,南部夏季降水较多;北部沙漠性气候特征显著。

昌吉回族自治州境内有冰川1319条,年融水量7.66亿立方米。除季节性河流外,有常年河流57条。地下水储量丰富。境内野生动物有雪豹、雪鸡、北山羊、盘羊、野驴、野马、野猪、马鹿、鹅喉羚等360多种,其中国家一级保护动物13种。野生植物1000余种,分为3个植物门、70余科、400余属。其中系昌吉特产的有40余种,富含油脂、开发潜力较大的有90余种,已开发利用的有70余种。有珍稀药用植物红花、贝母、雪莲、党参、柴胡、肉苁蓉等29种。

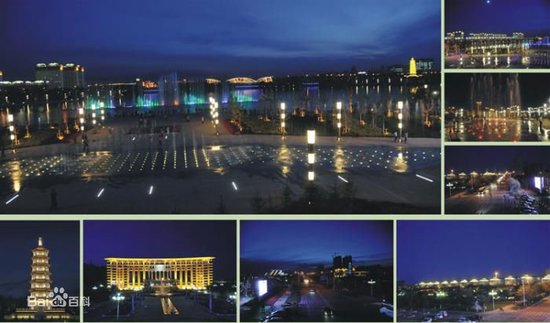

昌吉市滨湖河景观带

自治州草场面积约6880万亩,有可耕地1057万亩,森林总面积575.7万亩,森林覆盖率4.1%。由于光照强、昼夜温差大,盛产小麦、玉米、水稻、棉花、糖料、油料、西甜瓜和各类水果。

昌吉回族自治州旅游资源得天独厚,主要景点有天池、硅化木园、恐龙沟、魔鬼城、五彩城、鸣沙山、胡杨林、康家石门子岩画、北庭故城、普氏野马繁育中心、千佛洞等等。其中天池为国家首批4A 级风景名胜区。

花儿为什么这样红

昌吉回族自治州自古以来就是多民族聚居地区。州境内主要有回族、汉族、哈萨克族、维吾尔族、蒙古族、塔塔尔族、乌孜别克族、满族、东乡族等37个民族。他们都具有勤劳、勇敢、朴实、正直的优良民族传统,在近现代历史上为反对封建统治和外来侵略,为保卫祖国边疆进行了顽强不懈的斗争,曾谱写下光辉的篇章。清朝乾年间出兵平定准噶尔判乱后,在新疆开始实行大规模的屯田时,昌吉地区就因地广人稀,土地肥沃,成为当时主要的屯垦区之一。 1954年7月15日,昌吉回族自治区成立,1955年3月11日,昌吉回族自治区更名为昌吉回族自治州。

昌吉地区少数民族众多,各民族都有自己独特的风俗习惯。

当地回族的服饰、饮食等生活习俗深受伊斯兰教影响。日常服饰与汉族服饰相同,只在举行宗教仪式时中年以上的男子戴白色小帽,穿白衬衣、黑坎肩;妇女戴黑白或绿色的盖头,老年妇女爱穿黑色大襟衬祆,农村妇女则喜欢色彩鲜艳的服装。饮食以米、面为主,吃鸡、鱼及牛、羊、兔等食草动物,逢年过节喜欢做“油香”、“撒子”等食品,爱喝茶,待客时喜欢在茶里放冰糖、红枣等。习惯在住地修建清真寺,并围寺而居。他们在结婚时要请阿訇证婚,死后也要请阿訇主持葬礼,并将死者洗净后用白布缠身,实行土葬、快葬。忌讳吃猪、狗、马、骡,不吃意外死亡和未经伊斯兰信仰者宰杀的动物,不吃动物的血。忌讳客人在家里吸烟、喝酒。吃食物时掰成小块,不喜欢狼吞虎咽。忌讳用食物开玩笑,更不能用禁食的东西打比喻。禁止在别人面前袒胸露臂。忌讳在背后诽谤和议论别人的短处。

当地回族的服饰、饮食等生活习俗深受伊斯兰教影响。日常服饰与汉族服饰相同,只在举行宗教仪式时中年以上的男子戴白色小帽,穿白衬衣、黑坎肩;妇女戴黑白或绿色的盖头,老年妇女爱穿黑色大襟衬祆,农村妇女则喜欢色彩鲜艳的服装。饮食以米、面为主,吃鸡、鱼及牛、羊、兔等食草动物,逢年过节喜欢做“油香”、“撒子”等食品,爱喝茶,待客时喜欢在茶里放冰糖、红枣等。习惯在住地修建清真寺,并围寺而居。他们在结婚时要请阿訇证婚,死后也要请阿訇主持葬礼,并将死者洗净后用白布缠身,实行土葬、快葬。忌讳吃猪、狗、马、骡,不吃意外死亡和未经伊斯兰信仰者宰杀的动物,不吃动物的血。忌讳客人在家里吸烟、喝酒。吃食物时掰成小块,不喜欢狼吞虎咽。忌讳用食物开玩笑,更不能用禁食的东西打比喻。禁止在别人面前袒胸露臂。忌讳在背后诽谤和议论别人的短处。 新疆哈萨克族主要游牧生活在天山北部地区,是由古代众多部落和民族逐步融合而成的民族,仰伊斯兰教。要从事畜牧业生产,按季节转移牧场,常年居住在可以拆卸和携带的圆型毡房内,冬季一般居住在牧场的土房中。现在大多数牧民开始定居,生产生活条件得到极大的改善。

新疆哈萨克族主要游牧生活在天山北部地区,是由古代众多部落和民族逐步融合而成的民族,仰伊斯兰教。要从事畜牧业生产,按季节转移牧场,常年居住在可以拆卸和携带的圆型毡房内,冬季一般居住在牧场的土房中。现在大多数牧民开始定居,生产生活条件得到极大的改善。“维吾尔”是本民族自称,有联合、同盟、团结之意。1934年8月,新疆民众反帝联合会扩大会议上各民族共同商定使用这一汉译名称。他们能歌善舞,民间音乐艺术的典型代表作就是“十二木卡姆”(十二套大曲),集音乐、歌典和舞蹈为一体,是我们祖国的艺术瑰宝。维吾尔族的主要乐器有弹拔尔、热瓦甫、独塔尔、艾介克、苏尔奈(唢呐)、达甫(手鼓)等。体育竞技最有名的是“达丽孜”,即高空走绳。此外,维吾尔医学在医治地方疑难杂症方面也有特殊疗效。

蒙古族,唐时被称为“蒙古室韦”。12世纪末---13世纪初,成吉思汗统一漠北草原上的蒙古各部,建立“大蒙古国”。之后忽必烈统一全国,创建元朝。蒙古族以崭新的面貌出现在历史舞台。新疆蒙古族信仰藏传佛教,主要从事畜牧业生产,按季节转移牧场,常年居住在可以拆卸和携带的圆型毡房内,冬季一般居住在牧场的土房中。随着时代的进步,现在大多数牧民开始定居,生活条件得到极大改善。蒙古族牧民的服装多以羊皮制成,尤其是冬装。为便于骑马,其衣裤都比较肥大。乳品和肉类是其主要食物,蒙古族待人热情,诙谐幽默,又能歌善舞。江格尔(民间歌手)弹唱是蒙古族独有的艺术形式。

蒙古族,唐时被称为“蒙古室韦”。12世纪末---13世纪初,成吉思汗统一漠北草原上的蒙古各部,建立“大蒙古国”。之后忽必烈统一全国,创建元朝。蒙古族以崭新的面貌出现在历史舞台。新疆蒙古族信仰藏传佛教,主要从事畜牧业生产,按季节转移牧场,常年居住在可以拆卸和携带的圆型毡房内,冬季一般居住在牧场的土房中。随着时代的进步,现在大多数牧民开始定居,生活条件得到极大改善。蒙古族牧民的服装多以羊皮制成,尤其是冬装。为便于骑马,其衣裤都比较肥大。乳品和肉类是其主要食物,蒙古族待人热情,诙谐幽默,又能歌善舞。江格尔(民间歌手)弹唱是蒙古族独有的艺术形式。乌孜别克族是我国多民族大家庭的成员之一,属跨界民族。新疆的乌孜别克人大批来到新疆还是在清朝时期,他们多是从中亚各地来此经商的商贾,经营茶叶、丝绸、瓷器、皮货等贸易。新疆各族当时称他们为“浩罕人”、“安集延人”。新疆乌孜别克族信仰伊斯兰教,无论男女老少都戴小花帽,花帽色彩绚丽,做工精巧,式样和图案种类比较多。男女多穿一种斜领、右衽、无钮扣、长及膝盖的袍子,再在腰间上系上一条三角形绣花巾。青年妇女穿宽大多摺的连衣裙,不系腰带,连衣裙外面加穿短上装或坎肩。饮食以面粉和大米为主食,多吃牛、马、羊肉和奶制品。他们喜欢音乐舞蹈,其音乐旋律宛转曲折,速度较急速,以自唱自奏或伴奏独唱者居多,舞蹈舒展爽朗,多为独舞,也有双人舞。其手鼓舞尤其别具特色。

十二木卡姆

塔塔尔族今天主要分布在阿勒泰、昌吉、伊犁、乌鲁木齐和塔城等地。新疆塔塔尔族信仰伊斯兰教,主要从事农业、商业和手工制造业,少数人从事畜牧业。城镇和乡村的塔塔尔族人服饰稍有差异,城市中的多戴黑白两色绣花小帽,内穿宽袖竖领、对襟开胸的绣花白衬衣,外加黑色齐腰短背心或黑色对襟长衫,多穿白、黄或紫红色的带皱边的连衫衣裙。而农牧区的妇女喜欢系头巾,穿连衫长裙。饮食习惯以面粉和大米为主食,副食有牛、羊肉和各种瓜菜。塔塔尔族妇女烹饪,会制作各式香甜可口的糕点。塔塔尔族擅长歌舞,民间舞蹈活泼奔放,充满激情,男子舞蹈多踢蹲、跳跃等腿部运作,常用击手与擦步等结合,女子舞蹈则以手和腰部动作为主,舞姿活泼开朗。

“换容貌”、“改穷业”、“挪穷窝”、“拔穷根”

2014年,昌吉州农牧民人均纯收入达14420元,比去年增加1406元,实现了村村过万元的目标。昌吉回族自治州是新疆的粮仓,粮食产量占全疆粮食总产的1/3以上,还是全国著名的瓜菜和玉米制种种子基地。近年来,昌吉州一直是新疆农牧业现代化的引领者,并强力打造新疆粮食、棉花、蔬菜、畜产品、特色林果业和制种 “六大基地”。

2011年,昌吉回族自治州农牧民人均纯收入就达到10166元,成为新疆第一个农牧民人均纯收入超过万元的地州。昌吉州党委、政府在2012年提出力争在2015年实现全州所有村农牧民人均收入过万元的目标。

2013年,昌吉州所有县市都实现了农牧民人均纯收入过万元目标。但还有33个村未过万元,其中木垒县有31个村。随后,昌吉州打响扶贫攻坚战,动员州、县各级职能部门和单位和33个后进村结对帮扶。木垒县对31个未过万元的村逐村逐户摸清底数,实行差别化的政策,分别制定人均过万元实施方案,带领广大农牧民调整农业结构、发展高效特色产业,带动农村剩余劳动力转移就业增加收入。通过各方努力,今年,昌吉州农牧民人均纯收入率先在全疆实现整体过万元。

2015年3月31日新一轮对口帮扶暨扶贫开发工作,提出在2017年提前三年实现扶贫开发总体目标,做到救济性贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、家庭住房有保障,帮扶行贫困人口人均纯收入增幅高于全州平均水平,全州扶贫开发重点村达到整村推进验收标准,基本公共服务主要指标达到全州平均水平。

近年来,昌吉州坚不断创新完善帮扶新机制,帮助贫困群众“换容貌”、“改穷业”、“挪穷窝”、“拔穷根”。从2003年开始,为了改变经济相对落后的东三县发展缓慢的局面,昌吉州做出了由西四县和州直部门对东三县实施全面帮扶战略,特别是2012年建立“精准帮扶”新模式以来,对口帮扶和扶贫开发取得丰硕成果。

2007年,昌吉州党委、政府出台了《关于进一步加快东三县经济社会发展的若干意见》,突出项目带动和政策支持,重点在道路、水利、电力等基础设施建设方面实施倾斜政策。2012年,昌吉州党委政府有提出了举全州之力推动木垒县级23个自治区级扶贫开发重点村实现后发赶超的决定,通过实施“精准帮扶”新模式,到2014年末,全州33个未过万元村纯收入达到11574元,457个行政村实现村村整体过万元。

经过12年的扶贫攻坚,昌吉周贫困地区的自我发展能力明显提高。木垒县重点村的肉牛肉羊、民族刺绣、设施花卉等优势特色产业初具规模,城乡居民收入明显增加。昌吉州财政投入专项资金4300万元,整合各类资金1亿元,有效改善了贫困地区生产生活条件。

十余年来,昌吉州还成功引进乌鲁木齐市6 个区、全州8个县市(园区)、84个部门、82家企业投身到浩大的帮扶工程中来,“对口帮扶、包村支农、下乡住村、访惠聚”等一系列帮扶工作开展的如火如荼,对口帮扶形成了“政府主导、农民主体、部门配合、社会参与”的良性格局,群众幸福指数明显提高。

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com