- 青海海西蒙古族藏族自治州

西藏的咽喉——青海海西蒙古族藏族自治州

苍凉的戈壁

海西蒙古族藏族自治州地处青藏高原北部,青海省西部,南通西藏,北达甘肃,西出新疆,东临本省海北、海南藏族自治州,是青甘新藏四省区交往的中心地带,更因扼内地进出西藏之咽喉,在稳藏援藏方面作用突出,是巩固祖国西南边防的后勤保障基地,战略地位重要。

海西古为西羌地,东晋后期、隋和唐时,先后为吐谷浑和吐蕃政权所控制。明初东蒙古诸部进入,明末为西蒙古和硕特部所统治。作为“丝绸之路”辅道,这里曾是中西文化交流的重要通道。国家重点文化保护单位都兰热水吐蕃古墓群和诺木洪塔里他里哈文化遗址,是海西悠久历史和先民优秀文化的见证,是中华民族文化宝库的重要组成部分。

海西州总人口36.91万人,有汉、蒙古、藏、回、土、撒拉等29 个民族;其中蒙古族、藏族为主体民族,人口分别是2.47万和4.11万人,分别占总人口的6.7%和11.1%。州域大部分地区少有人烟,平均每方公里1.16人。

柴达木盆地素有“聚宝盆”的美称,矿产资源丰富。全州现已探明储量的矿产57种,矿产地281处,其中大型矿床72处,中型矿床61处。矿产资源的潜在经济价值约15万亿元,占全省矿产资源潜在经济价值总量的90.78%。全州共有草原1.67亿亩,其中可利用草场1.06亿亩;宜农土地553万亩,发展农牧业潜力较大。绿洲农业耕地72万亩,盛产小麦、油菜和优质牛羊肉等农畜产品。柴达木枸杞、山羊绒享誉海内外。

柴达木盆地素有“聚宝盆”的美称,矿产资源丰富。全州现已探明储量的矿产57种,矿产地281处,其中大型矿床72处,中型矿床61处。矿产资源的潜在经济价值约15万亿元,占全省矿产资源潜在经济价值总量的90.78%。全州共有草原1.67亿亩,其中可利用草场1.06亿亩;宜农土地553万亩,发展农牧业潜力较大。绿洲农业耕地72万亩,盛产小麦、油菜和优质牛羊肉等农畜产品。柴达木枸杞、山羊绒享誉海内外。世界屋脊和深居内陆的地理环境造就了海西独具特色的自然风光和人文景观。长江原头、雅丹地貌、茫茫戈壁、海市蜃楼、千年冰川、万丈盐桥、道教圣地昆仑山、西王母瑶池、二郎神洞、可可西里自然保护区、唐代吐蕃墓葬群、都兰国际狩猎场等闻名遐迩,引起世人越来越多的关注与向往。

海西州基础设施建设正不断发展,已经建成的龙羊峡至乌兰330千伏输变电工程和正在建设的乌兰至格尔木330千伏输变电工程,使全州逐步纳入了西北大电网的覆盖范围。青藏、青新、敦格等国道干线公路在州内构成环形公路交通网;青藏铁路横贯州境536公里;格尔木机场开辟有格尔木至西宁——西安——济南——青岛航线。兰西拉和青新光缆贯穿州境,通讯实现自动化,并形成统一的本地电话网,城镇地区全部开通无线寻呼、移动通信业务。随着优势资源的开发,海西的工业从无到有、从小到大地发展壮大起来。各级各类教育蓬勃发展,教育体系逐步完善。适龄儿童入学率98.5%,少数民族适龄儿童入学率92.3%,普及九年义务教育人口覆盖率达到78%。科学研究和科技推广工作取得进展,科技对经济增长的贡献率达到35%。文化、体育、新闻出版、广播电视、环境保护等事业有了新的发展。

海西州基础设施建设正不断发展,已经建成的龙羊峡至乌兰330千伏输变电工程和正在建设的乌兰至格尔木330千伏输变电工程,使全州逐步纳入了西北大电网的覆盖范围。青藏、青新、敦格等国道干线公路在州内构成环形公路交通网;青藏铁路横贯州境536公里;格尔木机场开辟有格尔木至西宁——西安——济南——青岛航线。兰西拉和青新光缆贯穿州境,通讯实现自动化,并形成统一的本地电话网,城镇地区全部开通无线寻呼、移动通信业务。随着优势资源的开发,海西的工业从无到有、从小到大地发展壮大起来。各级各类教育蓬勃发展,教育体系逐步完善。适龄儿童入学率98.5%,少数民族适龄儿童入学率92.3%,普及九年义务教育人口覆盖率达到78%。科学研究和科技推广工作取得进展,科技对经济增长的贡献率达到35%。文化、体育、新闻出版、广播电视、环境保护等事业有了新的发展。 柴达木盆地地形复杂多样,峻山、丘陵、盆地、河谷、湖泊交叉分布,形成独特的自然环境,加之人口稀少,为野生动物的生息繁衍创造了良好的条件,柴达木盆地是我省野生动物重点保护区之一,有96种野生动物,其中属国家一、二级重点保护的动物30余种,主要的水禽有黑颈鹤、天鹅、斑头雁、赤麻鸭、鱼鸥、鹭鹅等;哺乳动物有野骆驼、野牦牛、野驴、藏羚羊、白唇鹿、马鹿、盘羊、岩羊、藏原羚、鹅喉羚等珍稀的野生动物。此外,以祁连山和昆仑山还有雪豹、猞猁等,野禽有石鸡、雪鸡等。

柴达木盆地地形复杂多样,峻山、丘陵、盆地、河谷、湖泊交叉分布,形成独特的自然环境,加之人口稀少,为野生动物的生息繁衍创造了良好的条件,柴达木盆地是我省野生动物重点保护区之一,有96种野生动物,其中属国家一、二级重点保护的动物30余种,主要的水禽有黑颈鹤、天鹅、斑头雁、赤麻鸭、鱼鸥、鹭鹅等;哺乳动物有野骆驼、野牦牛、野驴、藏羚羊、白唇鹿、马鹿、盘羊、岩羊、藏原羚、鹅喉羚等珍稀的野生动物。此外,以祁连山和昆仑山还有雪豹、猞猁等,野禽有石鸡、雪鸡等。盆地的野生植物资源丰富。其中药用植物有枸杞、冬虫夏草、麻黄、甘草、锁阳、雪莲、大黄等;纤维植物有芦苇、罗布麻、芨芨草等。

海西州境内有丰富的特色资源,包括盐湖、石油天然气、铅锌、石棉、煤炭、硅灰石等。

海西州截止到1990年有国家级、省级文物保护单位10处,县级文物保护单位6处,其它文物古迹66处。国家级、省级文物保护单位(10处)。

古老的柴达木文化

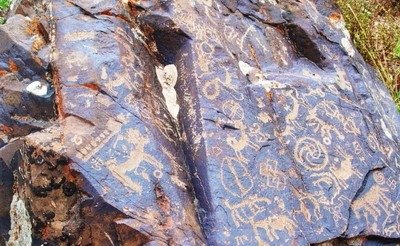

据考古证明,早在三万多年前,人类的足迹就已踏进了柴达木。到了二千八百年前的西周,柴达木盆地经济已经相对繁荣,成为古老的西羌民族驻牧的乐土。此后,在漫漫的历史长河中,西羌迁移,吐谷浑入居,吐蕃逐水草而牧,蒙古族走马而治,使柴达木成了多种文化交汇的地方。分布广泛的盆地岩画,生动地反映了古老的柴达木文化。

据考古证明,早在三万多年前,人类的足迹就已踏进了柴达木。到了二千八百年前的西周,柴达木盆地经济已经相对繁荣,成为古老的西羌民族驻牧的乐土。此后,在漫漫的历史长河中,西羌迁移,吐谷浑入居,吐蕃逐水草而牧,蒙古族走马而治,使柴达木成了多种文化交汇的地方。分布广泛的盆地岩画,生动地反映了古老的柴达木文化。凡是游牧于柴达木的民族,不论西羌、吐谷浑,还是吐蕃、蒙古族,都曾在广阔的草原上留下了逐水草而牧的足印。他们用灵巧的双手,简单的工具,在岩石上雕下了各种各样的图画,成为记载他们生产生活的宝贵文化遗产。

海西岩画主要分布两大类,动物岩画和宗教岩画,动物岩画的年代比宗教岩画早,其代表作有天峻县江河乡的卢莽沟岩画、卢山岩画,都兰县的卢丝沟岩画和德令哈的怀头他拉岩画等。

岩画不仅很高的艺术价值,也有极高的学术意义,它弥补了游牧民族居无定所而造成的文物、文献史料不足的缺憾,丰富了我国古代文化宝库,留下了灿烂多彩的艺术画廊。

海西蒙古族共有2万余人,占全州人口的6.9%,主要分布在乌兰县、德令哈市、都兰县。蒙古族语言属阿尔泰语系蒙古族,海西蒙古人操蒙古语卫拉特方言。主要的居住形式是蒙古包,它是牧民心目中劳动和财富的基础,草原的珍宝。每当人们建起一顶新包房,升起灶火时,举行新包落成仪式,一人致“蒙古包赞词”,接着欢骤的人们高声诵起“蒙古包赞词”。

海西蒙古族共有2万余人,占全州人口的6.9%,主要分布在乌兰县、德令哈市、都兰县。蒙古族语言属阿尔泰语系蒙古族,海西蒙古人操蒙古语卫拉特方言。主要的居住形式是蒙古包,它是牧民心目中劳动和财富的基础,草原的珍宝。每当人们建起一顶新包房,升起灶火时,举行新包落成仪式,一人致“蒙古包赞词”,接着欢骤的人们高声诵起“蒙古包赞词”。蒙古族主要服饰包括:“德吾里”——长包袍,在冬季穿着的大众服装;“拉吾谢格”——夹袍,有布做的或用绸缎,羊绒等料做的夏季服装;“吾齐”——礼服,即羊羔皮缝制的长袍。,用羊绒或绸缎为面,用水獭皮或彩色的氆氇镶边,羊羔皮、狐狸皮为领。

蒙古族的主要饮食有手抓肉、全羊、松、德等。就餐时,分男左女右,全家围着桌子共同就餐。

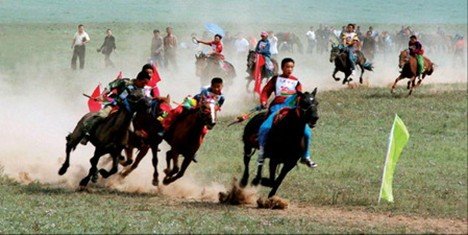

蒙古族的“那达木”盛会是在草原文化中规模最大,活动内容最丰富,参加者众多的传统节日之一。蒙古族在那达木盛上举行赛马、摔跤、射箭等“好汉三种比赛”。其中赛马尤为紧张热烈。在“那达木”开始时,人们供上整羊,须木尔和“松”等,由德高望重的年长者,手捧盛满鲜奶的银碗和雪白的哈达高声说着赞词。祝词中赞美蓝天的高大,草原之辽阔,祖先的丰功伟绩和人民生活的幸福,感谢神佛的保佑和思赐,祝福大家节日愉快,祝愿参加各项比赛活动的人们取得,优异的成绩。

蒙古族传统习俗中,人在一生中要过三大喜事,举行“婴儿洗礼”、“剪发礼”、“结婚仪礼”,还有祭火、祭天、祭山、祭敖包等一系列祭祀活动和习俗。民间故事、谚语、歌谣是最广泛地流传在海西各个地方,歌谣曲调优美、都是赞美家乡、思念故乡和亲人劝喻等方面的内容。

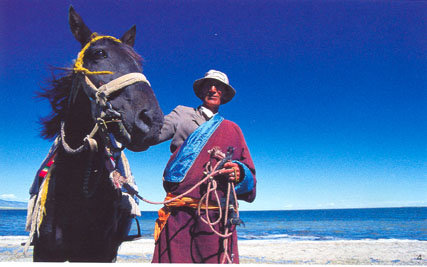

海西州藏族约3万1千人,相对集中居住在天峻县、都兰县和唐古拉山乡一带海拔3000米至5000余米的冰寒地区,被人们称为“高原上的强者”。

藏族是海西主体少数民族之一,占全州总人口的9.1%。主要分布在天峻县一带。藏族在主要起居在帐篷。它由牛毛纺织的片子缝制而成。此外庄廓也是农区藏族的主要住宅形式。

藏族的主要服饰有:“做华”(藏语)即用大羊皮缝制的皮袄;“哇香”(藏语)即棉袄;“曲香”、“杳日”等传统服饰。

藏族的主要服饰有:“做华”(藏语)即用大羊皮缝制的皮袄;“哇香”(藏语)即棉袄;“曲香”、“杳日”等传统服饰。藏族的“跳欠”,又名跳神舞,是一种配乐舞蹈形式的。藏传佛教举行佛事活动的仪式之一。其意是为消除内、外、密三方面的邪魔歪道。塔尔寺每年分别在农历的正月十四日、四月十四日、六月七日举行法王舞(金刚怖畏护法舞), 四月十五日、六月八日、九月二十三日,举行马首金刚护法舞。

藏族的传统节日主要有:掸尘、除夕、送年、中秋节等。其中六月欢乐节是藏族比较代表性的习俗。每年的农历六月中旬,草原上百花盛开,羊肥奶鲜。此时举行的传统性群众文艺盛会,安多藏语称“周索索”即六月欢乐节。也称“周格勒柔”即六月歌咏会。

藏族的传统节日主要有:掸尘、除夕、送年、中秋节等。其中六月欢乐节是藏族比较代表性的习俗。每年的农历六月中旬,草原上百花盛开,羊肥奶鲜。此时举行的传统性群众文艺盛会,安多藏语称“周索索”即六月欢乐节。也称“周格勒柔”即六月歌咏会。藏族的主要饮食为糌粑,藏语意为炒面,此外还有杜麻、曲拉、奶茶、酸奶、手抓等。藏族的日常生活中,“糌粑”、“奶茶”、“手抓”一日三餐,顿顿不离。酸奶、达拉、曲拉则有较强的季节性,只能在产牛奶的旺季制作。

九项扶贫措施助海西州发展

海西州开展贫困村的定点扶贫工作,加大扶贫攻坚力度,扶助贫困户、贫困地区发展生产,改变穷困面貌。

海西蒙古族藏族自治州今年以产业扶贫、旅游扶贫、驻村帮扶等九项扶贫措施为支撑,确保扶贫真正扶到点上、根上,帮助1万名农牧民稳定脱贫。

2014年,海西州依照当地实际情况,创新扶贫思路,强化扶贫工作中的各项措施,使全州万余名贫困群众实现了脱贫。同时,去年海西州按照扶贫对象要建档立卡的要求,经过认真排查和筛选,在全州299个行政村中筛选出了119个贫困村,从18万多农牧区人口中筛选出了2万多名贫困人口,并完成了贫困村、贫困户的数据采集和录入工作,实现了与国家扶贫信息平台数据的衔接,建立起精准的扶贫机制。 在此基础上,海西州今年围绕以整村推进为主的“产业扶贫”、新农村建设为主的“易地扶贫”、解决农牧民规模化生产和经营融资需求的“金融扶贫”、注重技能培训推动劳动力输出创收的“培训扶贫”、依托旅游创收的“旅游扶贫”、企业牵头带动贫困户发展产业的“企业扶贫”、一帮一一帮多的“驻村帮扶扶贫”、社会各界参与、党政机关和企事业单位定点帮扶的“社会和行业扶贫”等九项扶贫工作,帮助当地1万名困难群众稳定脱贫。 在这九项扶贫工作项目中,产业扶贫、金融扶贫、培训扶贫三项措施,已成为让当地困难群众脱贫致富最为有效的方式,尤其是产业扶贫,今年已落实产业扶贫资金2300万元,在全州二市三县实施25个整村推进项目。而这项资金的使用将建档立卡,准确地用在贫困村和贫困户身上,让贫困群众真正得到实惠。

海西蒙古族藏族自治州全面为贫困户建档立卡,对贫困人口动态管理,制定“四个一批”扶贫攻坚方案,确保1.18万贫困人口“十三五”提前两年脱贫。“四个一批”中涉及扶贫的通过生产发展扶持就业一批和通过实施易地搬迁安置一批的这“两个一批”,要求各地必须摸清底数,建立项目库,找准产业,落实搬迁户数,拿出切实可行的实施方案,“一户一策”扶贫,对症下药、分类突破。对“低保政策兜底一批、医疗救助扶持一批”要求各地做到底数清、情况明,与民政、人社、卫生等相关部门做好工作对接,做好政策兜底。

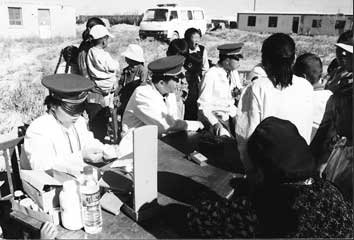

海西蒙古族藏族自治州各地积极组织人员分赴各乡镇村社,开展“三下乡”活动,为群众办实事、办好事,受到了广大农牧民群众的热烈欢迎。图为驻军部队便民医疗队深入农村为群众义诊。

海西蒙古族藏族自治州农村牧区及扶贫开发领导小组办公室、州委组织部、州委政法委、州财政局、州扶贫开发局五家单位下文,由省、州、县三级单位向全州77个村(贫困村50个)选派扶贫(驻村)工作队,其中:11个省直和中央驻青单位结对14个村,58个州直单位结对33个村、189个县直单位结对30个村。由结对单位选派1名第一书记和1名干部,乡镇(街道)选派1名包村干部,每个村至少有3-5名干部。贫困村第一书记(工作队队长)的主要任务是推动精准扶贫,按期实现脱贫,后进村、维稳重点村的兼有巩固扶贫的任务。

海西蒙古族藏族自治州精准制定帮扶计划、“十三五”扶贫开发规划,采取针对性措施,“十三五”计划通过产业扶贫、扶贫安居工程、能力素质提升扶贫、旅游扶贫、电商扶贫、金融扶贫、建设产业扶贫园和光伏扶贫产业园、基础设施建设等方式,帮助贫困户脱贫致富,改善村级贫困现状。 因需精准甄别,施准产业扶持“策子”。今年,截止目前落实财政扶贫资金1.4亿元,各地因地制宜,认真选项,精准扶贫取得实效。精准实施了两市三县的整村推进、旅游扶贫项目、企业捐款财政配套的产业项目和奖励资金项目等产业项目;在10个村实施易地扶贫搬迁项目,惠及贫困农牧户1166户4771人;金融扶贫已落实撬动金融贷款17217.8万元,其中贫困户1475户、贷款6637.8万元,合作社51家、贷款10580万元;“雨露计划”培训汽车驾驶员、挖掘机、装载机、烹饪、民族刺绣等专业1000余人;实施8个州级项目;由中国联通海西分公司、中国移动海西分公司出资290万元,搭建全州农牧区精准扶贫信息管理平台,发布宣传信息10余条。

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com