- 青海海北藏族自治州

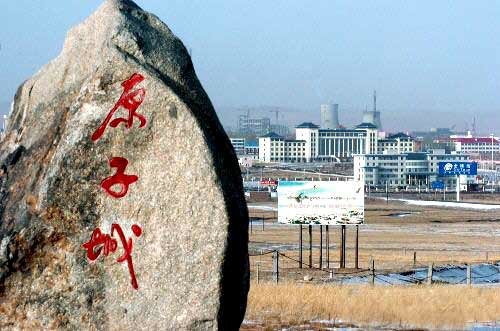

中国第一个核武器研制基地

中国第一个核武器研制基地如今已发展成为草原新镇--青海省海北藏族自治州州府西海镇。

海北藏族自治州位于青海省东北部,东南与大通、互助、湟中、湟源县接壤;西与海西蒙古族藏族自治州的天峻县毗连;南与海南藏族自治州的共和县隔青海湖相望;北与甘肃省的天祝、山丹、民乐、肃南县为邻。全州东西长413.45公里,南北宽261.41公里。

海北州历史悠久,多处发现的卡约文化、辛店文化遗址证明,早在3000多年前,这里就有人类活动。在西汉时期,今海北州为西羌故地。汉平帝元始四年(公元4年),王莽在今海晏县设置西海郡。两汉时,有名的胡羌道和羌中道已经形成,成为丝绸之路的辅道。胡羌道穿越今门源县和今祁连县,东晋法显和尚西行求经,即经此道。隋炀帝西征吐谷浑时,由湟水谷地西行,沿长宁谷西北行,越达坂山,经门源、祁连,穿大斗拔谷(今扁都沟),到达张掖。羌中道穿越今海晏、刚察县,南朝僧人昙无竭,北魏僧人宋云等,都由此道入西域转往天竺。南北朝和隋朝时,今海北州为鲜卑族、吐谷浑所据。唐代,属吐蕃王朝管辖。宋朝时,为角厮啰地方政权辖区。元代,归宣政院吐蕃等处宣慰司都元帅府管辖。明末,为蒙古族麦力干的游牧地。清雍正二年(1724年)以前,为厄鲁特蒙古各部的游牧地。雍正三年,门源设立大通卫,属西宁府辖治。乾隆九年(1744年),移大通卫于今大通县城关镇。乾隆二十六年(1761年)改卫为县,门源为大通县属地。民国6年(1917年),海晏属湟源县和都兰理事辖治。民国18年(1929年)设置门源县。刚察为都兰理事辖区,由青海省辖治。民国26年(1937年)设海晏设治局。刚察为省政府直辖。民国28年(1939年)由门源县析置祁连设治局。民国32年(1943年)海晏设县。

青海省海北藏族自治州祁连县卓尔山风景区。

1949年9月12日,门源县解放。11月下旬,海北州全境获得解放。1950年10月30日成立海晏区行政委员会,隶属湟源县。1953年11月23日成立祁连县人民政府。1952年7月24日成立中共刚察区工作委员会。1953年12月3日成立刚察县人民政府,隶属省人民政府。1953年12月31日成立海北藏族自治区,辖门源、海晏、祁连、刚察4县。1955年5月20日改自治区为自治州至今。州府驻地原在门源县浩门镇,1993年7月经国务院批准搬迁至海晏县西海镇(原国营221厂),海拔3100米,距西宁104公里。

祁连山系地处中国地势第三台阶,位于青藏高原东北部,黄土高原西缘。海北州地处祁连山中部地带,最高海拔5287米,最低海拔2180米,海拔超过3000米的面积占全州总面积的85%以上。从地貌成因看,有构造地貌、流水地貌,风成地貌和冰川地貌;从地貌形态看,有川谷、盆地、丘陵、低山、中山和高山。州内地貌特点是地势高,骨架明显,类型多样,整个高原浩翰无垠,气势雄伟磅礴。

海北州境内4000米以上的高山地带,冰川广布,终年积雪,现代流水作用较强烈,地表径流资源丰富,全州总集水面积冰川面积29764.56平方公里,约占全州土地总面积的87%。主要河流有大通河、湟水、黑河、布哈河、吉尔孟河、乌哈阿兰河、沙柳河、哈尔盖河。

青海湖

青海湖位于海北州境西南部,是我国最大的内陆咸水湖。2008年以来,青海湖流域生态环境综合治理项目启动,在草地治理、植树造林、防风固沙等诸多领域取得了显著成效。布哈河、沙柳河、乌哈阿兰河、哈尔盖河4条大河为湖水重要补给来源,其次是湖底的泉水。

海北州境内冰川面积达371.71平方公里,冰川储量130.44亿立方米。冰川是河水和农牧业生产用水主要补给来源。祁连山冰川是青海省主要冰川,在托勒山、走廊南山、托勒南山、冷龙岭等主要山体上都有分布。由于冰川影响,对高山水分的调节,河流的补给及气候、气温、地温、冻土都产生极大的影响。

海北州气候属高原大陆性气候,其特点:寒冷期长,温凉期短,光照充足,太阳辐射强,干湿季分明,雨热同季,多夜雨和大风。年平均气温 -2.4℃~1.4℃,最高气温33.3℃,最低气温-36.3℃。年平均降水量426.8毫米,最高降水量479.4毫米,最低降水量341.1毫米。年日照时数2517.6~2995.3小时。年均辐射量每平方米5210.2MJ~6568.3MJ。无绝对无霜期。

海北山川,美甲天下

海北藏族自治州有26个民族,其中藏族67766人,占总人口的24.3%;回族86827人,占总人口的31.18%;蒙古族14489,占总人口的5.2%;土族8351人,占总人口的3%;汉族99337人,占总人口的35.7%;其他民族有撒拉族、维吾尔族、苗族、彝族、布依族、壮族、朝鲜族、满族、瑶族、土家族、哈萨克族、畲族、高山族、东川族、纳西族、仫佬族、羌族、锡伯族、保安族、裕固族、鄂伦春族,合计1716人,占总人口的0.62%。

藏族民歌海晏的藏族人民在漫长的生活和生产劳动中,创造了光辉灿烂的文化。类别有情歌(拉伊)、酒曲、喜庆曲等。不分男女老少,人人皆唱。其形式有对唱、独唱、合唱等。内容由歌唱纯真的爱情,有歌颂英杰模范,也有赞美幸福生活的。除了一些传统的曲子外,大多数都是现编现唱,即兴创作。

藏族舞以“新牙勒”舞为主,是一种载歌载舞的民族舞蹈。每逢春节,海晏的农牧群众会自发组成社火队,走村串社表演节目,欢度节日,社火队由秧歌、舞狮、舞龙、高跷、八大光棍、小唱、跑旱船、大头罗汉、胖婆娘、金钱棍(俗称霸王鞭)、灯官、马报子、八仙等角色组成。

每逢农闲时节群众会自发组织演出,主要剧目有《秋莲捡菜》、《李彦贵卖水》、《张良买布》、《钉缸》、《小放牛》等。随着戏剧班子的壮大和演技的提高,移编秦腔《铡美案》、《打金枝》等,同时,配合征兵、宣传《婚姻法》等工作自编自演《哥哥去当解放军》、《婚姻自由》等笑剧。

灯谜俗称猜谜儿,是海晏民间喜闻乐见的游戏活动,尤以家庭游戏为甚。每逢节日举办的团体游艺活动中都少不了灯谜项目。民间猜谜以猜物为主,谜面通俗,谜底贴切。民间文学:海晏地区流传的民间故事有《青海湖的传说》、《响淖尔的传说》、《杨家塔尔的传说》、《西王母的传说》、《祝襄台吉喜秀才》、《海晏县环城山——骆驼山、红山嘴、将军山的传说》等。

海晏地区汉、藏、蒙古、回等民族的妇女喜欢刺绣,展示了海晏地区醇厚的民族风情。刺绣针法有网绣、挑花、辫针、平针、打针、抡针、砌针、堆针、缀绣、剁针等。一件作品对针法十分讲究,多用几种针法绣制而成。寺院里的刺绣作品更是令琅琳琅满目,光彩夺目,那形态逼真的佛像、神像和图案精美的帷幕帷幔,都是民间刺绣的上品佳作。

海晏地区的农家有贴窗花的传统。其图案优美,象征吉祥如意。农区妇女群众多喜欢剪纸,民间剪纸艺人王凤英的剪纸《青海湖畔观车赛》和《牧民新生活》分别荣获2004年“第二届青海民族民间工艺美术品展”一等奖和三等奖。其作品《人物系列》荣茯2005年“第三届青海工艺美术品展”一等奖。

海晏农民都有在门楼、面柜和其它家具上雕花绘画的习俗。县内寺院佛塔上的雕塑,其工艺具有独特的艺术风格。绘画大致分为壁画,大中堂画和木板插画等,色彩鲜艳,结构细腻,引人入胜。

积极探索整村推进、易地搬迁、生态移民、劳动力培训

海北州始终州将扶贫开发工作纳入各级地方党委、政府工作重中之重来抓,在扶贫开发工作中,整村推进、易地搬迁、生态移民、劳动力培训等等方面做了一系列有益的探索。

一、创新建立扶贫工作目标考核机制。一是建立了激励奖罚机制。将扶贫开发工作(包括专项扶贫、行业扶贫、定点扶贫)纳入领导班子和领导干部年度目标管理责任考核范围,制定出台了《海北州扶贫开发工作考核实施细则(试行)》和《海北州党政军机关和有关单位定点扶贫考核评估办法(试行)》。扶贫开发工作每年进行一次年度考核,州党政军机关和有关单位定点扶贫工作每年进行年度考核,每三年进行一次全面考核评估。对扶贫成效突出的单位和个人进行表彰。扶贫工作考核评价结果作为评选和推荐优秀领导班子及各级精神文明单位的条件之一。各县的考核结果与财政扶贫资金分配挂钩。二是建立了交流沟通协调机制。为进一步做好省级定点扶贫工作,加强沟通衔接,制定了《省党政军机关和有关单位定点扶贫海北工作沟通协调机制》,包括年度会商机制、沟通协调配合机制、工作情况互通机制、交流宣传机制和组织领导机制。明确了省级定点扶贫单位和州县党委、政府扶贫开发领导小组及扶贫部门的职责,相互沟通协调的途径、方式等,建立了领导责任和联络员制度。

二、建立财政专项投入机制。2012年,州委、州政府制定出台《关于进一步推进扶贫开发工作的实施意见》,指出从2012年起州级财政每年安排扶贫开发专项资金100万元,并且每年以10%的比例增长,各县财政也根据贫困人口比例安排相应的扶贫专项资金,并视财力增长情况逐年增长。同时“十二五”期间,州委、州政府设立20万元的扶贫奖励基金,将对长期从事扶贫开发工作、实绩突出、群众公认的干部给予表彰奖励。对牧区农事队扶贫攻坚工作州财政安排专项资金150万元,各县财政各配套150万元,主要用于产业发展贷款贴息补助。以地方财力的投入有力地助推了扶贫工作深入持久的开展。

三、创新产业扶贫机制。注重精准扶贫与区域化、产业化高度结合,着力完善产业化扶贫机制。一是围绕种、养、加及生态旅游业培植扶贫支柱产业,逐步形成数村一品、多乡一业、一县几个骨干品种的产业和区域格局,形成大商品基地和大区域品牌及特色市场竞争优势。二是分类指导,产业扶贫到户。结合贫困乡村实际,瞄准市场需求,因村选产业,因户定项目。在到户方式上,对有能力的贫困户直接扶持;对外出或没有劳力的贫困户进行委托帮扶、联户经营或入股分红。三是抓好扶贫产业试验示范园建设。以“六个突出”、“六个着力”为重点(即突出特色扶贫产业发展、基础设施配套、服务体系建设、经营主体培育、生产要素聚集、产业化扶贫利益联结机制创新;着力做大产业规模、创建品牌开拓市场、强化科技服务、打造支撑平台、提高综合效益、增强示范辐射和扶贫带动作用),推进园区建设,以园区带就业促创业、以产业带就业促增收。四是大力培植扶贫龙头企业,健全龙头企业帮扶贫困户的带动机制,鼓励其根据自身特点,采取用工帮扶、基地覆盖、收购原料、包收产品、无偿支持等方式帮助贫困户脱贫。针对扶持企业建立完善奖惩机制,督促其履行扶贫责任。五是健全利益联结机制。积极推广龙头企业+合作社+基地+农牧户、扶贫园区+龙头企业+合作社+基地+农牧户、政府+银行+企业+合作社+农牧户等模式,通过产业化链条,创新入户方式,引导扶贫对象入股分红、参与生产经营等,使企业、专业合作组织带动到户,解决一家一户“单打独斗”难以解决的生产技术、管理服务、应对市场风险等方面的难题,使产业扶贫到村到户与生产经营方式集约化、规模化、产业化有机结合。六是落实资金项目。建立健全“群众投、社会筹、单位帮、银行贷、政府补”的多元投入机制。对贫困户的资金扶持,采取有偿和无偿相结合的方式,可实行基建资金自筹,启动资金扶持,运转资金贷款。尝试财政产业扶贫资金有偿使用、滚动发展模式,如产业扶贫资金以互助资金模式运行,到村到户扶持产业发展。

四、强化扶贫项目资金监管机制。一是建立乡村向县扶贫部门申报、州扶贫部门组织合规性预审、县政府组织论证审批、省州扶贫部门备案监管的项目申报立项审批机制。二是项目建设严格执行招投标制、合同制和监理制,完善项目公告公示制和扶贫资金使用情况信息披露制度,对符合政府采购的物资设备等实行“阳光操作”。三是落实资金县级报账制度。严格实行扶贫资金专账管理,封闭运行,做到专款专用,防止资金流失浪费。实行“凭票付款”制度,做到资金跟着项目走,使用到项目,管理到项目,验收核算到项目。四是健全项目后续管理机制。对建成项目的经营、运行、入股贫困群众受益等开展经常性回头看,及时解决存在的问题。逐步推行祁连等县实行的给入股贫困户发放股权证或明白卡的做法,将入股资金、经营项目、分红资金等填写清楚,发到贫困户手中。规范贫困户分红资金发放办法,全部采取“一卡通”形式,直接发放到户,解决扶贫分红资金发放中存在的平均分配、被村里挪作他用等问题。五是创新资金整合机制,放大资金使用效益。围绕“大扶贫”格局,统一规划、连片开发、突出重点、统筹安排,将扶贫资金和各种支农惠农资金,以县为单位进行捆绑整合,提高资金使用效率,确保项目资金使用更有针对性,更符合当地实际。六是在产业示范村项目以及其他产业项目中进一步创新推广竞争机制运行模式,建立完善示范村进退机制,一方面示范村达到扶持效果后,退出试点,再重新选择示范村;另一方面,对贫困户带动力度不明显,没有形成有效的扶持产业的试点村也要退出,再选有条件的村实施。确保有信心、有实力做好扶贫产业的贫困村、贫困户得到有效扶持。

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com