- 青海果洛藏族自治州

果洛——“反败为胜的人”

年保玉则景区

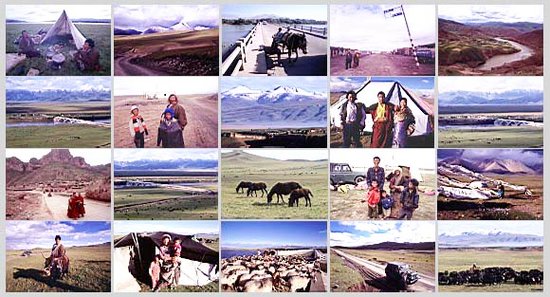

果洛州位于青海省东南部,地处青藏高原腹地的巴颜喀拉山和阿尼玛卿山之间。东临甘肃省甘南藏族自治州和青海省黄南藏族自治州,南接四川省阿坝藏族羌族自治州和甘孜藏族自治州,西与青海省玉树藏族自治州毗连,北和青海省海西蒙古族藏族自治州、海南藏族自治州接壤。总面积7.6万平方公里,平均海拔4200米以上,高寒缺氧,气候恶劣,大气含氧量仅为海平面的60%,年均降水量400至700毫米,年均气温为零下4摄氏度,全年无绝对无霜期。现有各类可利用草场约8860万亩,草场以高山草甸植被为主,占土地总面积的71%。有26.7万公顷的原始森林,生长着云杉、松柏等树种。还有适宜种植青稞、豌豆、洋芋、油菜等作物的小块耕地。

州内的资源比较丰富。有大小河流36条,总流程3300多公里,分别入注黄河和长江两大水系。黄河是州内最大的河流,流经玛多、达日、甘德、久治、玛沁五县,在本州境内流程长达760公里。班玛县的玛柯河、多柯河是大渡河的上游,与达日县的尼曲河同属长江水系。水利资源得天独厚,水能理论蕴藏量达354万千瓦。境内湖泊众多,有较大湖泊二十多个,占青海省湖泊总数的37%以上,总面积达1673.8平方公里。河流及多数湖泊中蕴藏有丰富的鱼类资源。境内有金、银、铜、钴、锌、煤、硫等10余种矿产资源,其中距大武镇18公里处的德尔尼铜钴矿的矿藏种类十分富集,已探明矿石量4600多万吨,潜在工业价值300亿元。此外,还有珍贵的白唇鹿、雪豹、冬虫夏草、贝母、大黄、雪莲等众多野生动植物资源。

三江源自然保护区

境内群山起伏,雪峰耸立,有山势雄伟、气势磅礴、光洁如玉的阿尼玛卿峰;有峰峦叠嶂、雪岭泛银、神奇壮观的年宝玉则峰。境内有古称柏海神湖的扎陵湖和鄂陵湖及其美丽动听的藏汉联姻历史故事;有拉加、白玉、查郎等名刹古寺和人文景观。更值得一提的是有当年红军长征时在果洛留下了革命的足迹,在班玛亚尔堂子木达沟口石崖上书写的“北上响应全国抗日反蒋斗争!安庆宣”的标语,迄今字迹清晰,历历在目。自治州全境由于特殊的地理位置和自然环境,被列入全国最大的自然环境保护区──“三江源”自然保护区内。

果洛—藏语意为“反败为胜的人”。随着诸部族的繁衍生息,在明清之际出现了“郭罗克松”(意为昂欠本、班玛本、阿什姜本三个部落称“三果洛”),清末称“俄洛”,民国以后称“果洛”沿用至今。果洛于一九五二年获得解放,一九五四年建立自治政权。现辖玛沁(因阿尼玛卿雪山在其境内而得名,意为黄河源头最雄伟高大的山)、玛多(黄河源头之意)、甘德(喜悦安宁之意)、达日(沟名,具有兴旺发达之意)、班玛(莲花之意)、久治(团结统一之意)6个县、44个乡(镇)、182个牧委会、28466户(其中牧户为27115户),总人口15.36万人(其中牧民人口11.94万人),藏族人口占90.95%,是全国30个少数民族自治州中海拔最高、气候最恶劣、环境最艰苦、经济社会发展最滞后、单一民族成份比例最高的自治州。州府大武镇距离省会西宁440公里。

果洛藏族自治州的达日县境内的黄河边上,格萨尔王妃子乃琼的雕像“远望”着山顶的格萨尔王雕像。青海省果洛藏族自治州达日县的“格萨林卡”是为纪念格萨尔王而建造的公园(藏语“林卡”意为公园)。公园位于海拔4100多米的峰顶,格萨尔王的巨大雕像在这里遥对巴颜喀拉山、俯瞰黄河和达日县城。

果洛藏族自治州的气候,具有显著的高寒缺氧、气温低、光辐射强、昼夜温差大等典型的高原大陆性气候特点。全州地势高峻,易受北方和西北方的寒流影响,日照时间长,降雨(雪)量较多,蒸发量大,多阵性大风。年降水量为400─760毫米,素有“北方气候南方雨”之说。

由于海拨高,氧气含量只占内地的60%左右,一年中无四季之分,只有冷暖之别,而通常又把冷暖两季分别称为冬季和夏季。冬季漫长而严寒,干燥多大风和雪雹天气;夏季短促温凉,乍暖还寒,多雨并伴有雪雹,自然条件极为严酷。加之受自然条件的限制,天然草地植株低矮、稀疏,易被大雪覆盖。常见的自然灾害有雪、旱、雹、风、涝等。

格萨尔让雪域称王,马背上有天上人间

果洛藏族自治州有藏、汉、回、蒙古、土、保安、撒拉族等民族,全州总人口约14.45万人,其中藏族人口占90.72%。

果洛藏族自治州有藏、汉、回、蒙古、土、保安、撒拉族等民族,全州总人口约14.45万人,其中藏族人口占90.72%。果洛藏族自治州牧民的帐房,有牛毛帐房和棉布帐篷两类。牛毛帐房制做过程中,最艰巨的是捻线和织褐子,这两道工序都由妇女完成。妇女们在做完每天的挤奶、清理牛圈粪便和烧茶做饭等家务活计后,便捻线,织褐子(俗称“帐片”藏语谓“热”),捻线工具,是牧民们用牛羊角或木料自制的简单纺车,一手匀毛一手搅车,线要捻的细紧均匀,每天抽空捻 一点,逐渐积累,直到够织一卷褐子,到夏天睛朗温暖的日子,便开始织褐子;织褐子的方法亦很简单,在帐外选择一块平坦空地,根据帐片长度间隔,钉两根木桩,把线缠绕在桩上,拉平捋齐,取下一端套在一根棍子上,用牛皮绳拴牢棍子两头,复绑在桩上,用一块五寸宽木板,把线上下分均撑开,拿一绕在短棍上的线柱做梭

子,织女骑跨线上弯腰躬身织做,每穿梭一来回,拿档板向内推压一次,一个较熟练的织女,一天只能织二、三尺,一般一个夏天只能织出一卷褐子,一般劳动牧民,要凑起一顶帐房的褐子,要花费几年甚至十几年功夫。因此,居住在一个帐圈的妇女们,常常采取“变工”的办法,互相帮工,织好的褐子,看谁家居住困难最大,就先凑给这一家缝制帐房。缝帐由男人们一齐动手,一天就可以缝就。“纳合仓”是牧民固定住所,亦称“家”,四季搬迁草场时才搬动。牧民外出驮运或受灾时走动放牧,用布帐房“革日”或“查角”。“查角”,即花帐,中间用褐子帐片,两头用白布缝制的屋脊形帐房中间留有天窗,可在帐内生火做饭,大的可容纳十数人,小的可供五、六人居住,搬迁时分为两半,一头驮牛可驮运,扎帐或搬迁都很方便。还有一种叫做“多什达”的小帐房,“多什达”意即单身汉或流浪人之帐。全用牛毛帐片缝制,四方形,用四横和四竖杆从帐内撑起,四角用绳子拉紧固定于地,底边四周用小木橛钉住即可。

子,织女骑跨线上弯腰躬身织做,每穿梭一来回,拿档板向内推压一次,一个较熟练的织女,一天只能织二、三尺,一般一个夏天只能织出一卷褐子,一般劳动牧民,要凑起一顶帐房的褐子,要花费几年甚至十几年功夫。因此,居住在一个帐圈的妇女们,常常采取“变工”的办法,互相帮工,织好的褐子,看谁家居住困难最大,就先凑给这一家缝制帐房。缝帐由男人们一齐动手,一天就可以缝就。“纳合仓”是牧民固定住所,亦称“家”,四季搬迁草场时才搬动。牧民外出驮运或受灾时走动放牧,用布帐房“革日”或“查角”。“查角”,即花帐,中间用褐子帐片,两头用白布缝制的屋脊形帐房中间留有天窗,可在帐内生火做饭,大的可容纳十数人,小的可供五、六人居住,搬迁时分为两半,一头驮牛可驮运,扎帐或搬迁都很方便。还有一种叫做“多什达”的小帐房,“多什达”意即单身汉或流浪人之帐。全用牛毛帐片缝制,四方形,用四横和四竖杆从帐内撑起,四角用绳子拉紧固定于地,底边四周用小木橛钉住即可。果洛藏族自治州牧民的所有财物,都陈设在“纳合仓”中,面对帐房的一面为上方,陈列着装有青稞、茶叶、酥油、曲拉和米面等食物的牛皮袋子,盛有衣物和珍贵物品的包有牛皮的木箱垒在上面,富有人家的东西直垒到帐顶。镶有红、绿牛皮花饰皮袋底部朝向帐内露出,垒的十分整齐,上面用牛羊毛褐单盖罩防尘,物品其前供奉佛像,点有长明灯,与帐外经布经幡相映衬,显示出牧民对藏传佛教的虔诚和藏族牧区的特色。有枪的人家把枪竖靠在物品上,显示出游牧民族尚武精神。帐中央两竖杆之间,与天窗垂直处砌有炉灶,藏语谓“吉布”(大武、拉加一带人叫“塔卜卡”)形状两头上翘,放壶和小锅,中间下凹处放大锅。“吉布”把帐分为左右两边,左边为妇女烧茶做饭打酥油的地方,左帐边靠门处帐角放储牛粪燃料,帐边处放置锅盆桶等灶具,左上方放置平时食用的酥油、糌粑、茶叶和米面等。右边靠帐角放置名贵鞍具,右下角靠门处放卧具。客人来家,男客坐右边,女客与家庭主妇坐左边,男主人在右下方陪坐。晚上睡觉的地方也有严格区分,在两口人的家庭,无客人来家时,夫妻两人睡右下角靠门处,家有老人时,老人睡右下角,夫妻两人睡左上角,形成对角。来了客人,客人睡右上方,夫妻两人睡左下方,如果有女客来家,亦睡左边。女主人给客人倒茶,要绕过炉灶从右下方倒茶或把茶壶转交给男主人倒茶,以表示对客人的尊敬,如果是喇嘛或尊贵的客人到来,主人要拿出最好的毡垫或毯子铺地给客人坐。

果洛藏族自治州牧区主要以干牛粪为燃料,妇女们每天清早起来挤完牛奶就清理牛圈,把牛粪涂到圈旁草滩晒干。夏天,果洛天气变化无常,有时一天里阴睛变换两次以上,雨随云走,云飘来就有雨,妇女们把稀牛粪用手抹在草地上,抹的很薄,只要太阳照射一、二日即干,便收进帐中备烧。冬天风刮日晒,牛粪整块晒干,搬出冬窝子之前,把干牛粪堆积起来,上面抹一层湿牛粪,干固后防雨淋湿,以备搬到夏窝子后,遇有连绵阴雨时,驮去烧用。在生长灌木和有森林的地方,牧民打一些柴,拣一些断枝枯木作燃料。

藏式美食

果洛藏族自治州的藏族牧民,远离产粮区,以畜产品换取少量粮食,是很久以来采取的解决粮食的办法。每年秋后,较有条件的人家联合在一起,到阿坝、甘孜、同德等农业区换取青稞,有势力的头人和富有人家,组成商队,到松潘、阿坝、临潭、夏河等地,出售畜产品和药材,购回青稞、大米和面粉,除留自己家吃用,把剩余的部分卖给无力外出购粮的牧民。因此,一些贫苦牧民的“糌粑”是极珍贵的食物,夏天多用曲拉、酸奶等辅助食品,秋冬多吃野牲和牛羊肉,只有在春季青黄不接时,才用糌粑、曲拉、蕨麻等食物。“糌粑”(即青稞炒面),是把青稞拣净炒熟,用小手磨(藏语叫“秋”或“力果日”)磨成粉即成糌粑。吃法是先往碗里放一块酥油,加少许热茶溶化,上面放上糌粑,再加一撮曲拉,用手拌匀吃。妇女们一次只磨够吃二、三天的,吃完再磨,保持新鲜。牧民家里都备有一个小磨。酥油和曲拉(奶渣)是吃糌粑必不可少的辅助食品。牧民们清晨起来先喝放有“碟哇”(喝茶时碗里放少许糌粑 、酥油和曲拉,倒上茶,喝起来有特殊香味)的茶,晚上有肉时煮手抓或煮肉稀饭吃。肉食是游牧民族主要食物之一,牧民们每次宰杀牛羊必先灌肠,血肠又是其中佳肴,煮血肠和手抓时,开锅稍煮即吃,肠和肉中带血,吃起来又鲜又嫩,一般不喜欢把肉煮老或煮烂吃。

茯茶,是果洛藏族自治州牧民不可缺少的饮料。早在宋代以前,生活在这里的人们就已经有了饮茶水的习惯,宋王朝在我国游牧民族地区,设置“茶马市”中原的茶换取游牧民族的马。到了明代,这种由官方经理的茶马交易,进一步扩大,发展成以内地的茯茶和日用品换取边疆少数民族的马牛羊和畜产品、药材等。从而茶在牧民中的需求量不断增加,高寒气侯,饮食结构和习惯,使牧民不可缺茶。茯茶性热,有活血化瘀,帮助消化,抵抗寒冷的作用。

果洛各地藏族穿衣习惯,各有特点,从一个人穿戴式样和衣服边饰就可分别出所在地区。班玛、久治和达日的莫坝、德昂两地区,牧民的羊皮皮袄,从边饰到穿法,与甘南和阿坝地区人相似,多以黑布边,豹皮领做装饰,穿法也基本一样,长穿拖过小腿;玛沁县的大武麦仓和拉加一带穿法,又以毗邻河南县的作毛、宁木塔、托叶玛一带人相似;玛多县的查科、垮科牧民穿法近似兴海县的温泉一带牧民,而和科则与甘德和玛沁的当项、当洛等原然洛部落人的穿法基本一样,被认为是果洛牧民的穿法,而达日的红科、桑日麻、特合土人穿法受近邻色达、石渠人的影响,男人们把皮袄高绉到膝盖以上,背后形成一个大囊,可以揣进不少随身携带小物品。全州各地妇女穿法基本相同,皮袄长穿盖过脚面,由于不方便而一般不穿裤子,或蹲或坐腿不外露,马鞍蹬系很短,骑车骑马踩在蹬上,保持曲膝姿势,皮袄将腿包住不冷。果洛建政以来,牧民生活不断改善,受外来人生活影响,年轻妇女夏天也穿汉族服装,养成了穿裤习惯。

格萨尔故土 心怀英雄

果洛地区妇女的头饰,除大武麦仓和拉加一带外,大部分基本相同,将头发梳成细发辫,用辫套套住系在背后腰带上,辫套上只系琥珀之类首饰,而大武麦仓和拉加地区妇女与海南州各地藏族妇女一样,在辫套上系两排“银碗”、银元和琥珀、珊瑚等做装饰。果洛妇女的主要首饰是红珊瑚和玛瑙项链,以红珊瑚、玛瑙、松耳石之类穿连起来。珊瑚以个大色鲜红靓则为名贵。牧民家有盈余时,便购买名贵珊瑚项链给妇女戴,一有喜庆集会,妇女们穿上水獭皮镶边的名贵藏服,戴上所有的珊瑚发饰项链,富有人家的妇女所戴饰物价值上百万。

果洛人民,以文明礼貌,热情好客而著称。人们见面,无论曾否相识,必打招呼问候,都以“夏聂”(同胞或兄弟)相称。在家庭里,子女亲切地称父为“帕”或“阿巴”,爱称“帕罗”,称母亲为“妈”或“阿妈”,爱称“妈罗”;伯父和叔父均称“阿客”;伯母、叔母及舅母均称“阿聂”(姨);舅父称“阿祥”;岳父母多随妻称“帕”“妈”;夫妻在家互相称其名,在外人面前则称“尕毛”(爱人或女人),“尕保”(男人或丈夫);父母对儿女,在家呼其名,对外人,男孩幼年称“依里”,年长则称“吾”(儿子);女儿不分年龄大小,均称“依毛”或“吾毛”(女儿);兄弟之间,在家中幼称长为“阿吾”(哥哥),长称幼其名,对着外人则称“吾本”、“本达”或“夏聂”(都是兄弟的意思);姐妹之间,在家互称“阿切”,姐呼妹“阿戚”是爱称(意为姐的好妹妹),对着外人,互称“本雅玛”(同胞姐妹);对儿媳,在家呼其名,对着外人称“纳玛或拾毛”(儿媳 或媳妇);祖父母和外祖父母,均称“阿木尼”(爷爷),“阿叶”(奶奶)。

实施“四个一批”精准扶贫和整体脱贫

三江源移民区建起“文化中心户”

2015年以来,果洛州认真落实国家各项惠民政策,积极与省扶贫开发局协调联系,加大各类财政专项扶贫资金争取力度,使落实财政专项扶贫资金再创历史新高。截至11月初,共衔接落实财政专项扶贫资金13226.52万元,比上年同比增长73.1%。

其中,落实整村推进项目资金4300万元,项目覆盖6县22个贫困村;落实易地扶贫搬迁项目资金5957万元,户均资金由去年的3万元提高到4万元,项目覆盖果洛州6县13个贫困村,搬迁安置1229户4338人;投入产业化扶贫项目资金2530万元,项目覆盖久治、甘德、班玛5个村,3县正在实施生态养殖和藏茶种植项目;落实劳动力培训资金229.8万元(含学历教育补助项目资金125万元),计划实施“雨露计划”劳动力转移培训500人;落实建档立卡经费等209.72万元。目前,全年整村推进、易地扶贫搬迁、产业扶贫等项目全部开工建设,劳动力培训转移工作正在实施中。

果洛州全州现有74个贫困村、13230户贫困户、45097名贫困人口,占全州农牧民总人口的30.4%。为进一步做好扶贫工作,州、县、乡组织精干力量正在竭尽全力,精准划分贫困类型、致贫因素、脱贫路径,进一步扎实开展实施“四个一批”精准扶贫和整体脱贫工作。

按照省委农村牧区和扶贫开发领导小组要求,针对全州现有甘德、达日、玛多为国家级扶贫开发工作重点县,玛沁、班玛、久治为省级扶贫开发工作重点县的特殊州情,提出了改变以往扶贫资金资源配置上“大水漫灌”、“撒胡椒面”的粗放式扶贫向精准扶贫转变的要求,坚持谁贫困就扶持谁,实现由村到户的转变,集中人力物力实现脱贫,做到不脱贫不脱钩,不致富不罢休。

藏茶,班玛县特色产业的新路子。图为牧民群众在热火朝天的种植藏茶。

其中,实施基础设施与扶贫项目相并联计划。把农牧区安全饮水工程作为重点,切实保障全州6.6万人和7.3万头(只)牲畜饮水安全;实施玛多、班玛、久治三县大电网联网和农村电网改造工程,加快推进乡村公路和乡镇运输站所及桥涵项目的实施,积极推进6县环境检测站建设,实施文化广播电视进村入户工程;实施产业扶贫与扶贫资金相并联计划。在全州185个行政村建成具有一定规模的肉牛、肉羊、奶牛养殖基地和牲畜良种基地100个,藏茶、中藏药材种植和蔬菜种植基地8个。结合青海与川甘交界地区平安与振兴发展规划,促进久治、班玛、达日三县发展特色农牧业。

同时,今年9月开始,对就读高中的农牧民子女,实行免费教育,并解决每生每年2400元的生活补助和生均300元公用经费;实施民生保障与项目扶贫相并联计划,实施金融扶持与扶贫资金相并联计划等。

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com