- 四川凉山彝族自治州

从奴隶制社会到社会主义社会的“一步跨千年”

四川凉山彝族自治州螺髻山黑龙潭

凉山历史悠久,远在两千多年前的秦汉时期,中央王朝就在这里设置郡县,委派官吏进行管理。 唐、宋、元、明、清在凉山先后设置了郡、州、司、府以及路、卫、厅、县等。这一地区,秦汉以前称古邛都国或邛都部落,汉称越嵩郡,隋唐为嵩州,南诏称建昌府,元称罗罗斯宣慰司,明为四川行都司,清称宁远府,民国称宁属。凉山地区的历史沿革,反映了在不同朝代与中央政权的隶属关系。尽管在历史上,凉山地区辖地范围有所不同,但大抵上是北至大渡河,南及金沙江,东抵乌蒙(今云南昭通),西迄盐井(今四川盐源)。

行走在山间的黑彝贵族。拍摄于1937年。

新中国建立初期,凉山广大彝族地区还处于奴隶制社会历史阶段。社会生产力水平低下,落后的奴隶制度和封建的土司制度,等级森严,家支林立,械斗不断。凉山长期处于封闭、愚昧、落后的状态。1950年,凉山终于迎来了解放,1952年10月,凉山彝族自治区成立(后改为州),1956年,在中国共产党的领导下,凉山实行民主改革,奴隶得到解放,生产有了发展,民族走向团结,这是凉山历史上开天辟地的大事件,社会主义制度的建立,标志着中国最后一个保存完整的奴隶制度被彻底摧毁,凉山实现了从奴隶制社会到社会主义社会“一步跨千年”的飞跃。1956年,在中国共产党第八次全国代表大会上,凉山彝族代表以《从奴隶社会向社会主义飞跃》为题的大会发言,受到毛泽东,周恩来等中央领导同志的赞扬,会议代表以长时间雷鸣般的掌声,共同祝贺彝族人民跨时代的伟大进步。

凉山彝族千百年来在这片富有古老文化、神奇传说、迷人的自然景观的土地上,繁衍生息,传承和保留着中国彝族最古朴、最浓郁、最独特的文化传统,创造了具有凉山自然封闭形态的包括天文、星相、历法在内的独特而优秀的民族文化。故而凉山彝族作为中国彝族中有鲜明地域文化特征的彝族重要支系而倍受国内外的瞩目。金沙江滔滔不绝的源泉之水,滋润了西南高地这片神奇而馥郁的土地,也孕育了一个个富有文化传统的古老民族。

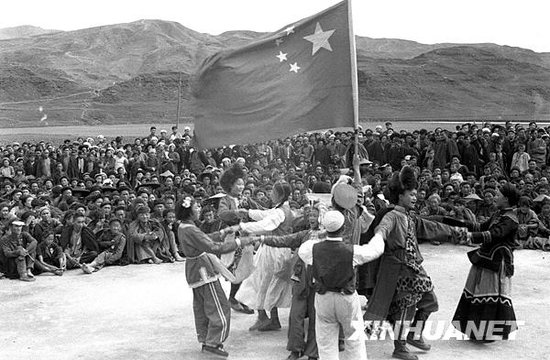

1952年10月8日,凉山州的前身——凉山彝族自治区人民政府成立庆祝大会在首府昭觉举行。这是彝族青年在庆祝大会上跳舞(资料照片)。

凉山自古以来还是一个多民族地区,凉山地区的历史,是以彝族为主体,包括藏、汉、回、傈僳、傣、蒙古等民族在内共同发展的历史。在大小凉山,彝族人民与其他少数民族人民长期交错而居,有着十分久远的友好历史。而各民族族群文化之间,也在不断碰撞、交流、互渗、融合、变异的历史过程中,形成了既相互影响、又各具特色的文化现象,给凉山民族民俗文化带来了一道独特的风景。

凉山彝族自治州是我国彝族最大的聚居区。每年的农历六月二十四,凉山彝族同胞要穿上节日的盛装,载歌载舞,举办声势浩大的选美活动和服饰、赛马、摔交、射箭的比赛,并在夜晚点燃火把在旷野中游行,纪念他们心中的英雄。

火把节是彝族、白族、纳西族、拉祜族、哈尼族、普米族等民族的传统节日。彝族、纳西族、基诺族在农历六月二十四举行,白族在六月二十五举行,拉祜族在六月二十举行,节期二三天。火把节自汉唐起,已沿袭一千多年。有关火把节起源的记载和传说有数十种,内容丰富,优美动人。彝族认为过火把节是要长出的谷穗像火把一样粗壮。后人以此祭火驱家中田中鬼邪,以保人畜平安。节庆期间,各族男女青年或点燃松木制成的火把,到村寨田间活动,边走边把松香撒向火把照天祈年,除秽求吉;或唱歌、跳舞、赛马、斗牛、摔跤;或举行盛大的篝火晚会,彻夜狂欢。人们还利用集会欢聚之机,进行社交或情人相会,并在节日开展商贸活动。

“不是海南,胜似海南”

凉山彝族自治州位于四川省西南部,是全国最大的彝族聚居区,也是四川省民族类别最多、少数民族人口最多的地区,东北分别与宜宾、乐山两市接壤,北连雅安、甘孜两地区,南与攀枝花市毗邻,东、南、西还与云南省相连接。凉山州地貌复杂多样,地势西北高,东南低,海拔最高为5958米的木里恰朗多吉峰,最低为305米的雷波大岩洞金沙江谷底;常年最高积温6979°C,最低积温4086°C,年均气温14°C~17°C,立体气候特征明显;属于亚热带季风气候区,干湿分明,冬半年日照充足,少雨干暖,夏半年云雨较多,气候凉爽,年均降雨量1000~1100毫米;日照充沛,全州年均日照时数2000~2400小时,无霜期达230~306天。

独特的光热资源和气候条件适宜农作物生长,被有关专家誉为“天然的塑料大棚”。全国著名的农学家卢良恕赞称,凉山州“不是海南,胜似海南”。特别是西昌,海拔1500 米,冬无严寒,夏无酷暑,素有“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四时春”之誉。

凉山彝族自治州河流众多,均属长江水系。有邛海、马湖、泸沽湖等23个内陆淡水湖泊。有多种多样的内陆地下水,其中地下热水资源较多,以温泉形式出露地表的51处,水温在30℃~60℃之间,各温泉总流量每秒110升。金沙泸沽湖江、雅砻江、大渡河,把水能资源源源不断地送到凉山,使凉山成为名副其实的“水能资源王国”。

农业资源丰富。 凉山光热丰富,雨量充沛,立体气候特征明显,农业和生物资源极具特色,被誉为各类动植物的基因库。安宁河谷是四川省第二大平原,素有“川南粮仓”美誉,是国家和省农业综合开发的重点地区。土地、气候、物种所形成的“黄金组合”,使这里的粮食作物和经济作物单产高、质量优。所产烟叶可与世界最好的美国烟叶媲美,是国家优质烟叶、储备烟叶、出口烟叶的重要基地;甘蔗平均亩产5吨以上,最高亩产达15吨,平均含糖量13.5%;蚕茧一年可养四季,个大质优,单粒丝长达1200米;各类蔬菜具有“早、优、高、稀、特”的优势;苹果、石榴、脐橙等水果享誉省内外。凉山是全省三大林区、三大牧区之一,有林地173万公顷,森林覆盖率30.6%,活立木蓄积量达2.3亿立方米;草地241万公顷,占总面积的40%以上,牧草产量高、草质好,仅草本类优良饲草就达上百种;野生植物资源名目繁多,仅中草药就有2400余种,被称为“川南中草药宝库”。

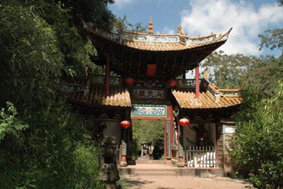

境内的旅游资源也十分丰富。有古人誉为“川南胜境”的泸山─邛海,有闻名中外的东方“女儿国”──神秘的泸沽湖,有集“野、奇、峻、幽、险、秀”为一体的无限风光“螺髻山”;有举世闻名的东方“休斯顿”──西昌航天城;有三万年大自然写意造化的“土林奇观”……西昌作为州府,在其市政开发新区内建立起来的“凉山民族风情园”,则以人文景观──民族民俗旅游的鲜活形式,按照民间独具风采的民族文化图式,以写意手法再现凉山风土文化的有形实体,展示彝族人文精神的自然原色,透视彝族的历史文化、地域支系、风俗礼仪及生产生活各方面的内涵,包容彝、藏、摩梭人等民族民间审美、民间歌舞、民间工艺、游艺竞技、节庆礼仪等民俗事象,力图在生动传达民族民俗文化特质的同时,反映凉山地区社会发展与现代化进程中的文化变迁。这对不失时机地开发凉山民族民俗旅游资源,推动民族地区经济发展,弘扬各民族优秀文化,具有重要意义。

境内的旅游资源也十分丰富。有古人誉为“川南胜境”的泸山─邛海,有闻名中外的东方“女儿国”──神秘的泸沽湖,有集“野、奇、峻、幽、险、秀”为一体的无限风光“螺髻山”;有举世闻名的东方“休斯顿”──西昌航天城;有三万年大自然写意造化的“土林奇观”……西昌作为州府,在其市政开发新区内建立起来的“凉山民族风情园”,则以人文景观──民族民俗旅游的鲜活形式,按照民间独具风采的民族文化图式,以写意手法再现凉山风土文化的有形实体,展示彝族人文精神的自然原色,透视彝族的历史文化、地域支系、风俗礼仪及生产生活各方面的内涵,包容彝、藏、摩梭人等民族民间审美、民间歌舞、民间工艺、游艺竞技、节庆礼仪等民俗事象,力图在生动传达民族民俗文化特质的同时,反映凉山地区社会发展与现代化进程中的文化变迁。这对不失时机地开发凉山民族民俗旅游资源,推动民族地区经济发展,弘扬各民族优秀文化,具有重要意义。“七个一批”、“六个精准”扶贫攻坚

四川凉山彝族自治州越西县大营盘村实施危房改造后的村民新居

2015年,凉山彝族自治州把扶贫开发工作提升到工作重点和决策层面,打出凸显“七个一批”、“六个精准”的扶贫攻坚重点,明确“3+12”的扶贫攻坚“组合拳”,加快精准扶贫攻坚步伐,不断提高贫困地区群众自我发展能力及区域开发水平,全面夯实凉山同步全面建成小康社会底部基础。精准扶贫重在“精准”,选准最贫困村、扶持最困难户、办好最急需办的事。为打好“3+12”扶贫攻坚“组合拳”,摸清底数、找准“穷根”,州扶贫移民局健全精准扶贫责任、措施、资金、项目、工作“五到户”机制,确保贫困对象优先扶持、优先受益;统筹整合各类扶贫资金坚持用于扶贫对象,扶贫项目对贫困村、贫困户实施全覆盖。扶贫项目实施“先易后难、雪中送炭”,做到“精准滴灌”,对贫困户和特殊贫困户实行差异化补助政策,确保精准扶贫、精准脱贫,最终实现精准扶贫“不落下一村、不落下一户”。精准地识别归纳50.58万贫困人口,并在全州上网公示。州扶贫移民局目前,自治州扶贫移民局正在细化落实“七个一批”扶贫攻坚行动计划,开展“七个一批”分解到村到户工作。州扶贫移民局严格工作步骤和时间节点,一步不漏地做好规模分解、初选对象、公示公告、结对帮扶、制定帮扶计划、填写扶贫手册、信息录入系统、审核纠错、动态管理、联网运行等工作,全州扶贫开发工作聚集到建档立卡贫困村、贫困户,切实做到扶贫对象精准。

在四川凉山彝族自治州冕宁县彝海乡卫生院内,医师王木果(左)在为前来就诊的村民测量血压。

凉山彝族自治州扶贫移民局在开展驻村帮扶工作中,使全州2072个贫困村每村至少都有1位联系领导、1个帮扶单位、1个驻村工作组、1名“第一书记”,每户贫困户有1个帮扶责任人,实现包村包户全覆盖。为畅通精准扶贫管道,做到驻村帮扶精准,州扶贫移民局推动完善省、州、县、乡四级驻村帮扶干部统筹机制,因村因户派人,全面推动驻村帮扶干部落实加强基层基础、推进精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平“四项任务”。按照国家、四川省即将出台贫困县脱帽、贫困村退出、贫困户脱贫的“摘帽”标准和减贫验收办法,结合全州实际,州扶贫移民局将做好脱贫指标测算,量化到年度,落实到县市、单位、责任人,确保到2020年稳定解决全州50.58万贫困人口的脱贫问题,2072个贫困村和11个国家扶贫开发工作重点县全部“摘帽”。

2015年10月凉山彝族自治州切实采取积极措施,大力推进财政金融扶贫攻坚,为彝区扶贫开发攻坚战提供坚强资金保障。促进财政扶贫资金稳定增长。自治州本级财政每年按增长10%安排年度扶贫资金,安宁河6县市按2012年本级一般预算收入的2%确定基数、到2020年前每年递增10%,11个贫困县加大一般性转移支付和民族地区转移支付投入扶贫开发,并积极争取中央和省各类扶贫资金向我州倾斜。构建务实管理财政扶贫机制。完善州与县市分税制财政体制,积极对接和落实贫困地区基本财力保障、涉农资金统筹整合、绩效评价监督检查全覆盖等机制和均衡性转移支付贫困地区单列单算、财政支农项目资产收益扶贫、跨区域合作财税利益共享等办法,提升财政扶贫工作攻坚力。撬动金融资本深入参与扶贫开发。加大定向费用补贴力度,实施精准扶贫贷款奖补,鼓励、支持各类金融机构加大对贫困地区的中长期信贷和对建卡贫困户定向贷款力度;建立贫困户住房建设、返乡创业就业、扶贫小额贷款等三个分险机制,加快农业融资担保体系建设,有效破解贫困地区和贫困户融资难、融资贵问题,其中,在11个国贫困县按县均200万元标准成立返乡创业就业贷款分险基金。吸引社会资本投向贫困地区。在公共服务领域加快推广运用政府和社会资本合作 (PPP)模式,共推出PPP项目46个、总投资额678亿元,吸引社会资本参与贫困地区基础设施和社会事业等建设;积极探索政府购买社会服务,有序引导社会力量参与扶贫开发。

津巴布韦烤烟访问团的专家在凉山了解烤烟种植和管理情况后,赞誉,“凉山的烟叶全世界最好的烟叶”

作为全国集中连片特困地区之一,目前四川省凉山彝族自治州仍然面临“四个尚未根本改变”:贫困人口多、贫困程度深的状况尚未根本改变;贫困面大、基础设施薄弱的状况尚未根本改变;多种贫困问题交织的状况尚未根本改变;“二元”矛盾突出的状况尚未根本改变。凉山州准确把握贫困现状,以消除绝对贫困为目标,扶贫、教育、禁毒、防艾、倡导现代文明生活方式“五管齐下”,治穷、治愚、治病、治毒“四治并举”,按照省委“五年集中攻坚、一年巩固提升”要求,以县为单位分年度制定到村到户的扶贫脱贫计划,确保全州每年减少农村贫困人口10万人左右。到2020年,实现50.6万农村贫困人口脱贫,基本消除绝对贫困;2072个贫困村全部脱贫,11个贫困县全部“摘帽”;贫困县农民人均纯收入较2010年翻一番以上;基本公共服务均等化、社会保障全覆盖,让贫困群众住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气。

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com