- 云南德宏傣族景颇族自治州

独具边境民族文化特色的德宏

德宏州傣族

德宏州景颇族

德宏傣族景颇族自治州是全国30个、云南8个少数民族自治州之一。州内有傣族、景颇族、阿昌族、德昂族、傈僳族5个世居少数民族,少数民族人口占总人口的48%。德宏傣族景颇族自治州傣族傣语属于汉藏语系壮傣语族壮傣语支,国内同语族的语言有壮语、布依语、侗语、水语、松佬语、毛南语、黎语,同国外的泰语、老挝语、缅甸的掸语、印度阿萨姆邦的阿霍姆语是很接近的亲属语言。

德宏州傣剧

傣族传统工艺傣锦 图案丰富,常见的有动物和花卉图案,多以反映生活为主,有的也带有某种政治的色彩、宗教的意念和涵义。色彩变化上,喜用黑色为底,色彩绚丽,构图严整规范,显得富丽堂皇。多用于 "赕佛"和 "筒帕"(挎包)、被面、床单、妇女统裙和结婚礼服、顶头帕等生活用品。

傣剧发源于今德宏州盈江县。在傣族民间说唱、动唱及民间歌舞的基础上,吸收了汉族皮影戏的表演形式,形成傣剧的雏形。此后,大量吸收借鉴滇剧、川剧的表演形式,使傣剧在打击乐、道白、服装、化装等方面日趋完善。截止到2013年德宏傣剧剧目共有三百多个 ,分为三种类型:一是移植剧,是根据汉族章回小说、演义和汉族戏剧翻译、改编而成的。如《 封神榜 》、《 陶禾生 》、《 汉光武 》、《 王昭君 》、《 薛仁贵征东 》、《 薛丁山征西 》、《 白蛇传 》、《 梁山伯 》、《 乾隆下江南 》等,这类剧目计有190个。二是传统剧,是根据佛经故事、民间叙事长诗、民间传说和故事创作改编的傣剧剧目。如(阿銮相勐) 等,计有69个。三是新傣剧,是解放后移植的或新创作的以傣族现实生活为题材的剧目,有50多个,被称为"新傣剧"。如二十世纪五十年代产生的进行革命传统教育的《 刘介梅 》 等。

傣族音乐为五音阶,曲调比较平纯固定。傣剧的曲调主要来自傣族民间丰富的民歌调,特别是表现剧中男女青年谈情说爱时,直接采用了傣族最熟悉的民间情歌对唱的调式。在傣剧发源地盈江,最早的戏调有"城子戏调"和"坝子戏调"两种。随着傣剧的传播,逐渐融人不同地区、不同风格的傣族民歌调,使傣剧曲调不断得到丰富。如盈江戏调传如芒市后,吸收了民间的"喊半光"(跟鼓调),形成"芒市戏调"。

傣族传统民族乐器 葫芦丝

德宏州傣剧伴奏乐器主要有以下三类:1 、傣族民间乐器:有象脚鼓、阶进、硭、牛皮短鼓、盒罗(即牛木铃)、吟板、葫芦丝、笋叶琴、牛脚琴、三弦、丁琴等。其中,硭又分为小硭、中硭、大硭和排硭。2 、汉族民间乐器:主要有竹笛、洋琴、胡琴、琵琶等。 3 、西洋管弦乐:主要有黑管、圆号、长号、双簧管、小号和大、小提琴等。

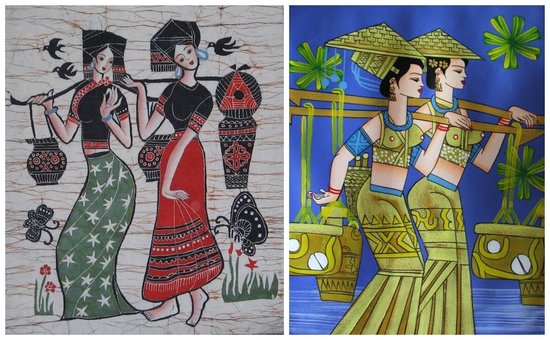

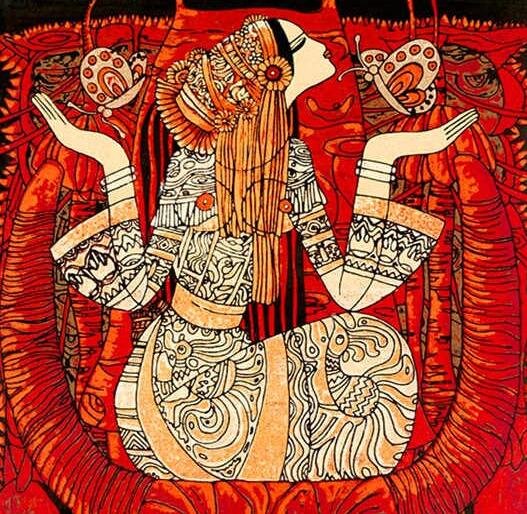

傣族传统绘画作品

傣族绘画与佛教关系密切,多用于装饰佛寺正殿的天花板、垂檐板壁、佛龛或佛陀的背景和土司衙门。有的地区,群众也用来装饰自己的门窗,主要有壁画、连环画、布画、年画以及佛经、书的封面和插图等。绘画人主要是在寺或还俗的僧侣。奘房绘画内容多为宣传天堂、地狱、人间的轮回说,也有部分世俗题材,民间装饰不乏花鸟虫鱼等画家的爱物。德宏傣族绘画(特别是佛寺绘画)画风单纯粗犷,色彩浓艳,对比强烈。建国后,德宏傣族绘画有了较大发展,70年代梁河县芒东区傣族农民画在全省有一定影响。70~90年代瑞丽多次在全省全国农民画展中获奖。1989年瑞丽被国家文化局命名为"中国农民绘画乡"。

傣族传统民间工艺——傣锦

傣族姑娘在制作傣锦

傣族传统工艺傣锦 图案丰富,常见的有动物和花卉图案,多以反映生活为主,有的也带有某种政治的色彩、宗教的意念和涵义。色彩变化上,喜用黑色为底,色彩绚丽,构图严整规范,显得富丽堂皇。多用于 "赕佛"和 "筒帕"(挎包)、被面、床单、妇女统裙和结婚礼服、顶头帕等生活用品。

充满小乘佛教文化气息的德宏州

德宏傣族信奉小乘佛教(即南传上座部佛教)。分摆奘、朵列、摆润和左底4个教派。佛教在傣族人民心中不仅仅是宗教信仰的问题,而且对人的生活起着支配作用。婴儿降生,得请佛爷取名;男孩长到七、八岁要进奘房学习。结婚、建房、疾病、丧葬等,都得请佛爷诵经。傣族在每年诸多的宗教节日里,得停止生产参加宗教活动。

德宏景颇刀舞

德宏州景颇长刀历史悠久,既是主要的生产工具,又是战斗护身的武器,在景颇人民生活中有着举足轻重的地位。所以景颇族崇拜长刀,誉之为“生命之刀”。在民间,自古有两句谚语:“景颇山的路是长刀砍开的,赤脚踩亮的”。“男人不会耍长刀,不能出远门;女人不会织筒裙,嫁不了人”,男子汉则以身上的刀痕论英雄,刀技高超、勇敢过人的男人往往为姑娘妇女所爱慕。在德宏,景颇刀舞十分流行,分布甚广,大多数景颇男子都能跳刀舞,耍刀能手随处可见。舞长刀有“拳嘎”“摆拳嘎”之分,拳嘎重于武术,步法稳健扎实,舞姿低矮,运刀砍劈有力,进退攻防均有很强的实战性。摆拳嘎意为“舞刀花”,舞步轻盈灵活,运刀轻快,多腕花,并注重表演情感,动作流畅优美,情趣欢快,更具观赏性。现在流传的景颇刀舞有“单刀舞”和“双刀舞”两种形式。据艺人介绍;早先还流行有三刀舞、四刀舞,最多达十刀舞,现在已无人会跳。一般男子耍的刀,景颇语称“向姆赫”,而刀技高超者所耍的刀则称“串歌”。此处有一种“以弯弯”,舞者左手持野猪皮制成的盾牌,右手持长刀,时而向前冲进砍杀,时而后退防守。凡出征前和胜利归来都要跳以弯弯,有时也在《目脑纵歌》里跳。向姆赫、串歌、以弯弯这几种刀舞,武术性较强,从形式、内容、动作上都表现出很强的军事性质。

德宏州景颇人喜爱竹雕,所刻形象惟妙惟肖;其竹刻酒筒,精细至极,上下盖交拢闭合,滴酒不漏,景颇人男女老少都喜欢喝酒,出门时筒帕里都放着一个用竹子刻制而成的酒筒。熟人相见时不是递烟,而是递盛满了酒的酒筒。当你到景颇人家做客时,主人首先拿给你喝的不是茶水,而是酒。但你不能接过酒就喝,而是要先倒回一点到酒筒里才喝,这表示对主人尊敬,他将会特别高兴。如果几个人去做客,主人一般不会亲自给各位敬酒,而是把酒筒交给自己认为能代表自己的知心人。当这人接过酒筒后,要根据来客多少和酒筒里的酒的数量,给每个人倒酒(包括主人在内)还要留点酒在酒筒里做“酒种”,表示筒里的酒永远喝不完。大家都倒好酒后,主人自己先喝一口。如果几个人轮流喝一杯酒时,每个人喝过酒后都用手指揩一下自己喝过的地方,然后才递给别人。有老人在场,要让老人先喝。

"冬无严寒,夏无酷暑"的种植业宝地

德宏傣族景颇族自治州为南亚热带季风气候类型,其气候特点是:冬无严寒,复无酷暑;雨量充沛,干湿分明;气温年较差小,霜日少;年降雨量1400—1700毫米。最高气温38.8℃,最低气温-2.1℃;无霜期平均280天左右;年日照2281—2453小时。年积温6400-7300℃;年陆地蒸发量在1400-1900毫米;干旱指数在0.4-1.2之间。

德宏州热带原始森林

德宏傣族景颇族自治州森林分布在不同的气候带:热带、北亚热带季风气候,占全州森林总面积的5.4%,主要植被为龙脑香、阿萨姆娑罗双、柚木、美登木、肉楂、竹类等;在亚热带,主要植被为阔叶林,以红椎、栎类、栲类、木荷、红椿、楠木、柚木、油茶、松树等为主,面积约占57.2%;在温暖带,主要植被为常绿阔叶林、杉木、松树、油茶、核桃等,面积约占36.1%;在温带山地,植被为铁杉、高山栎、杜鹃灌木丛等,面积约占1.3%。

德宏州国家一级保护动物 绿孔雀

德宏傣族景颇族自治州现有国家规定的一类保护动物:绿孔雀、孔雀雉、白颊山鹧鸪、红腿小隼、黑颈长尾雉、赤颈鹤、红腹角雉、白尾稍虹雉、冠斑犀鸟、双角犀鸟、蜂猴、叶猴、金丝猴、熊猴、豚尾猴、马来熊、熊狸、黑颈长尾雉、巨晰、长臂猿、云豹、云猫、金钱豹、孟加拉虎、亚洲象、云南野牛、扭角羚等。属国家二级保护动物有:草鹗(猴面鹰)、原鸡、缘斑鸠、竹啄木鸟、穿山甲、太阳鸟、岩羊、水獭、水鹿、麝、蟒、眼镜王蛇、秃鹫等,其中兽类50余种,爬行动物30余种,鸟类近100种。属国家三类保护动物有:白琵鹭、胡兀鹫、游隼、灰鹤、蛤蚧、娃娃鱼等。据不完全调查,仅盈江县便有脊椎动物554种,其中鱼类56种,两栖类22种,爬行类34种,鸟类356种,哺乳动物86种。

德宏州咖啡

德宏咖啡种植已有上外落百年的历史。上世纪60年代末,德宏咖啡种植面积已达1.5万亩、产量4000多吨。德宏州咖啡种植以小粒种咖啡(即阿拉比卡)为主,品种优良,质优味美,曾创造单产363.5千克咖啡豆的全国最高纪录(我国咖啡豆平均亩产约80一100千克)。1998年以来,云南省委、省政府将德宏列为全省重要的咖啡主产区之一加以重点扶持。到2010年底,德宏州咖啡种植面积达13.9万亩,投产7万余亩,年产咖啡干豆1.1万吨以上,种植面积和产量均占全省的三分之一左右。

德宏盈江竹筒饭

德宏盈江竹筒饭是用新鲜的竹筒装上大米及调味料烤熟的饭食。多用于山区野外制作或在家里用木炭烤制。竹筒饭分为普通竹筒饭和香竹糯米饭两种。普通的竹筒饭,哈尼、拉祜、布朗、基诺族群众都常煮食竹筒饭,大多见于野炊时自烹自食。

“三年脱贫、两年致富”,全州脱贫工作的主要目标

德宏傣族景颇族自治州全州围绕“三年脱贫、两年致富”的目标,抓住机遇,明确重点抓实工作;进一步落实责任,抓住“人”和“事”这两个关键 ,圆满完成工作任务;进一步细化工作措施,明确工作内容、工作流程;进一步完善扶贫工作规划,确保规划到村、到户,做到县有总规、乡有规划、村有计划、户有措施;进一步强化工作队员的管理,围绕“四大任务、八大责任、六个不准、四个严禁”,明确职能职责,做好工作队的考核管理;进一步做好群众工作,坚持“以群众为主体、以政府为主导”的工作思路,全面发动、广泛动员,充分调动群众的积极性;进一步严格考核问责,确保目标任务完成;进一步加强宣传报道工作,多形式、多媒体、多角度地来宣传扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作,畅通传播渠道,营造良好氛围;进一步强化督促检查,采取集中专项抽查、随机调研、实地调查的方法,定期不定期开展督查,确保工作落实。

2011年至2014年,全州共减少农村贫困人口10.87万人,贫困发生率从20.8%下降到9.62%。全州贫困地区发生了显著变化,农村生产生活条件日益改善,广大农民群众的生活水平大幅提高。进入2015年以来,全州各级各有关部门紧紧围绕州委、州政府决策部署,切实加大州、县市财政预算对农业农村工作的支出,不断加强涉农项目资金申报力度,扎实开展涉农项目实施,全州农业农村投入得到不断增加,使全州农村生产生活条件得到进一步改善,山、水、田、林、路等基础设施建设得到进一步加强,农村居住环境和生活质量进一步提升,乡村旅游和农业特色主导产业稳步推进,农民持续快速增收能力、基层组织建设和公共配套服务建设进一步夯实。据统计,全州2015年各类涉农项目资金累计投入38.2亿元,其中,中央财政投入22.97亿元,省级财政投入12.62亿元,州级财政投入1.27亿元,县市财政投入1.3亿元。

全州扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作启动以来,全州各级各部门积极响应,领导率先、干部带头以高度的政治责任感投身到打赢扶贫攻坚战中来,全州工作开局良好、推进有力,做到了贫困乡有州委常委挂包、贫困村有厅处级干部挂包、非贫困村有处科级干部挂包、所有贫困户有干部挂包联系,所有建制村有工作队.

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com