1275年

21岁的意大利旅行家马可·波罗来到中国

在这个令他神往的东方大国

开启了他十余年的游历生活

返回欧洲时

他随身携带的“中国白”

成为了点亮欧洲人对东方想象的“白月光”

“中国白”究竟是什么?

马可·波罗又与“中国白”有着什么奇妙的缘分呢?

20世纪末

在印尼海域的一块黑色大礁岩附近

打捞出一艘唐代沉船

它就是著名的“黑石号”沉船

人们在“黑石号”中

发现了6.7万多件唐代外销瓷

这表明早在唐代

中国的瓷器就已通过海上丝路远销海外

▲“黑石号”沉船上的唐青花瓷。(图片来源:央广网)

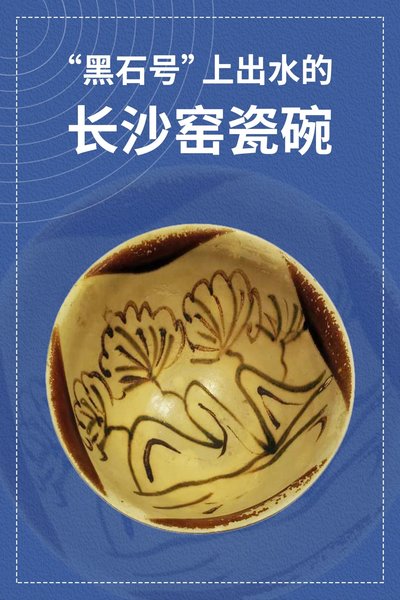

▲“黑石号”上出水的长沙窑瓷碗。(图片来源:央广网)

精美的瓷器是中国送给世界的礼物

通过历朝历代的对外贸易和外交赠礼

瓷器由中国走向世界

成为跨国贸易的“抢手货”

和无数人的“心头好”

随着中国瓷器不断被西方人“赋魅”

在世界各地

时时可听闻中国瓷器的传说

而这一独具特色的“东方浪漫”

在宋元时期进一步声名远播

▲Ai制图

宋元时期

泉州港高度发展

近水楼台先得月

福建众多的窑口由此迎来契机

产自福建德化的青白瓷

成为中国对外瓷器贸易的大宗

直至明清时期仍然兴盛不衰

历史上,德化窑曾生产过

青釉瓷、青白瓷、白瓷和青花瓷等

它们在国际市场上极为热销

其中白瓷最负盛名

甚至被冠以“中国白”的称号

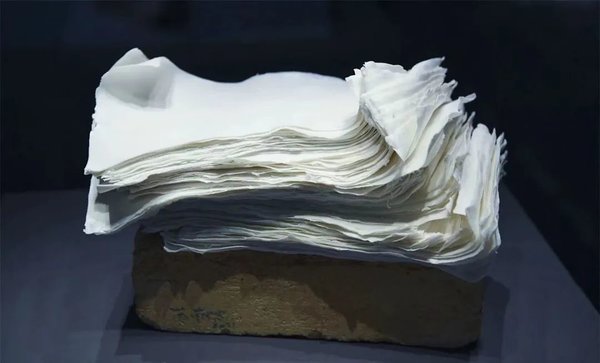

▲德化白瓷《纸》 苏献忠制。(图片来源:中国国家博物馆)

福建博物院藏有一件明代德化白瓷瓷器

——马可·波罗熏香炉

它整体呈八角结构

炉盖镂空并刻有卷草纹、几何形纹样

用以出烟

顶部中心和边沿位置安有捏塑的花形小球

炉身雕刻植物纹浮雕

外壁饰有四个“S”形耳

炉座则由八个底足支撑

瓷炉整体具有浓郁的异域风情

应是特别定制的外销产品

▲德化窑马可·波罗熏香炉 明 福建博物院藏

那么问题来了

这件德化窑出产的熏香炉

为何会被冠以马可·波罗之名?

这还得从马可·波罗的经历说起

1275年

21岁的马可·波罗来到中国

身为当时少有的欧洲来客

他受到了热情款待

此后的十几年里

他在中国一路游览,记录见闻

▲马可·波罗像

1292年

马可·波罗从元大都南下进入福建

在他的游记里记录了这样一个港口:

“刺桐是世界最大的港口之一

大批商人云集于此

货物堆积如山

买卖的盛况令人难以想象……”

刺桐港正是今天的泉州港

德化窑场的兴盛亦得益于刺桐港的空前发展

停留泉州期间

马可·波罗来到了德化县

并在他的游记中记载道:

“刺桐城附近有一别城

名称迪云州(德化)

制造碗及瓷器

既多且美

除此港外

它港皆不制此物”

德化瓷当年的制瓷水平

可见一斑

根据考古学家的调查与发掘

德化县境内的古窑址多达239处↓

时至今日

依旧能在德化找到当年古窑场的痕迹

透过这些古窑址

仿佛能看见当年制瓷业的繁盛景象

作为福建中部的小县

德化何以成为有名的陶瓷产地?

▲瓷都德化。(资料图)

首先在于得天独厚的自然条件

德化有着储量丰富且品质上乘的

高岭土、瓷石和石英石等原料

其中,戴云山优质高岭土

是烧制白瓷的上上之选

河网密布也是德化的先天优势

从山上奔流而下的溪水

在工匠们的制瓷流程中发挥着重要作用

不过,优越的自然条件

仅仅是迈向制瓷集散地的第一步

要为庞大的国际市场提供量大质优的瓷器

高超的烧造技术不可或缺

为了满足市场需求

德化工匠不断更新窑炉类型

先后使用龙窑、分室龙窑

和阶级窑等多种窑型

以提高生产效率

在自然条件、制瓷技术

以及匠心巧思的多重加持下

德化县内各处窑场窑火不绝

源源不断地生产着具有德化风格的陶瓷

并通过泉州销往世界各地

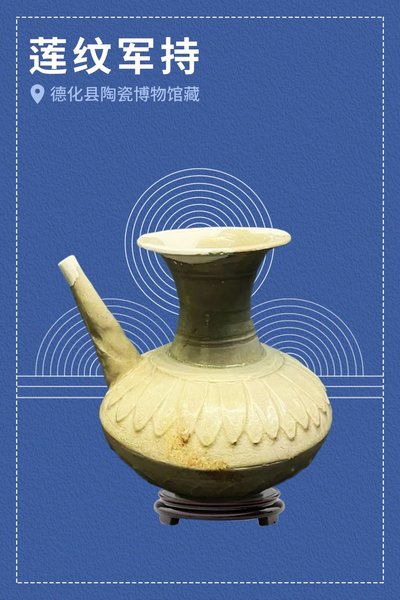

▲宋 莲纹军持(青白釉)。德化县陶瓷博物馆藏。(图片来源:共青团中央微信公众号)

19世纪英国人波西尔在《中国美术》一书中

就提到了德化窑的白瓷:

“其窑之特别为白瓷

昔日法人呼之为‘Blanc de Chine’

(即‘中国白’)

乃中国瓷器之上品也

与其他之东方各瓷

迥然不同

质滑腻似乳

宛似象牙

釉水莹厚

与瓷体密贴

光色如绢

若软瓷之面泽然”

▲国家博物馆展出的德化白瓷作品《雀语吉祥》。(图片来源:中新网)

同一时期的法国著名陶瓷收藏家

格兰迪·迪耶也在其著作中称赞道:

“自古以来

中国白便一直赢得世人的赞同

它值得被我们所重视”

而对于在德化亲眼见过宏大场面的马可·波罗来说

对琳琅满目的德化瓷器更是爱不释手

他于当地购置了许多瓷器带回意大利

可以想见

当他带着这些“中国白”返回欧洲时

曾惊艳到多少王公贵胄

这抹纯净的白

成为西方人心里的“东方白月光”

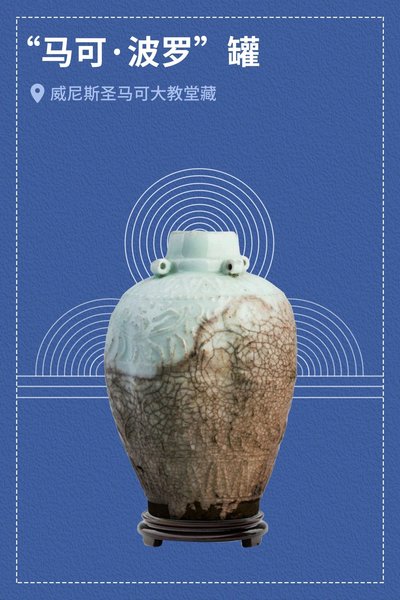

现藏于威尼斯圣马可大教堂的青白釉四系罐

便是其中一件

因为德化瓷是马可·波罗最早介绍

并带回欧洲的

故其得到了“马可·波罗”罐的别名

同样

这也是马可·波罗熏香炉名字的由来

▲“马可·波罗”罐,威尼斯圣马可大教堂藏。(图片来源:上海博物馆)

曾有学者提出

这件瓷器是马可·波罗1295年带回威尼斯的

不过最近的研究表明

这件小瓷瓶应是用于运输易腐货物的普通器皿

其来源是10至14世纪的德化窑场

当然了

“马可·波罗”罐和“马可·波罗”熏香炉等德化瓷器

是否真与马可·波罗本人有关

今时今日已不得而知

但它们更像是一种文化符号

反映着德化瓷器经海上丝路销往全球的历史

见证着古往今来东西方文化艺术的交流

(本文作者:庾华、李怡欣、章音頔)

(本文图片除特殊标注外,均为作者供图)

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 才丽媛

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com