编者按:

当今世界,人们提起中国,就会想起万里长城;提起中华文明,也会想起万里长城。中华民族危急存亡之时,中华儿女同仇敌忾,“把我们的血肉,筑成我们新的长城”。

两千余载风雨沧桑,长城发挥着军事防御、交通孔道、贸易往来等多重功能,见证着各民族交往交流交融。近代以来,面对外部侵略势力,长城更升华为超越族群、凝聚认同的中华民族精神图腾。新中国成立后,长城作为标识性符号频频亮相国家重大盛事场合,向世人昭示中华民族和中华文明生生不息的精神和力量。

如今,中国共产党引领中华民族站在了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键节点,长城更被赋予深远意义。习近平总书记强调:长城是中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征,凝聚着中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀。保护好、传承好这一历史文化遗产,是我们共同的责任。

道中华平台携手中国社会科学院大学等机构,推出“众志成城话长城”系列专题,开展线下相关活动,以学术为基,以情怀为笔,激活长城的历史记忆,解码长城的文化基因,让巍巍长城永远屹立在中华儿女心间!

今天推出第一篇《长城,层累建构的三重意涵》,和您一起探讨这一代代相传的历史文化遗产背后的意义与价值。

长城,层累建构的三重意涵

军事长城、民心长城、符号长城是长城在中国历史发展进程中的三种表现形式,它们分别从不同层面推动中华大地上不同群体、不同文化的汇聚与交融,使得中华各民族由冲突渐趋融合,由多元走向一体。长城,在促进中华各民族交往交流交融的过程中扮演着关键角色。

▲2024年10月2日拍摄的河北省承德市滦平县金山岭长城。中新社发 丁建光/摄

(一)军事长城:以防为主,止戈为和

“国之大事,在祀与戎。”在中国古代,中原王朝面对的主要威胁是生活在草原上的游牧势力,故有防边之策。长城的基本功能便是军事防御。

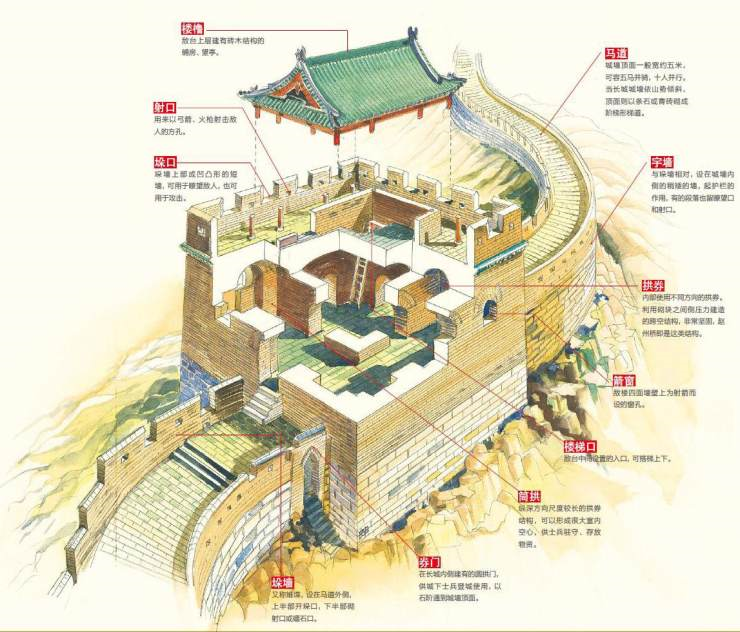

长城并不是单一的线性墙体,而是包含墙体、关隘、障城、城堡、烽燧、壕堑及其他相关设施等一系列依据山川形势所修建的防御工事,它们与道路、驿站等交通体系共同组成一套完整而严密的防御体系。

▲长城的建筑结构。(图片来源:中国国家地理网)

秦始皇利用“大一统”王朝的强大组织动员能力,勾连秦、赵、燕长城,并在部分地段增筑长城。与此同时,他在长城沿线设立郡县,并移民实边。

此外,秦始皇还利用“秦直道”长城有效增强了长城地带与内地的密切联系。秦朝利用军事反击、长城防御、移民实边三者相互配合的策略,有效遏制了游牧骑兵的进攻。

长城的承续并没有随着王朝更迭、疆域变迁而终止,反而一直都有发展与创新。“秦筑长城,汉起塞垣”,汉武帝“筑朔方,复缮故秦时蒙恬所为塞,因河为固”。

汉长城依据自然形势,就地取材,修筑长城。除主体城墙外,汉长城还包括障塞、列亭、烽燧等辅助性设施。隋朝曾七修长城,以抵御北方突厥的进犯。

▲位于内蒙古自治区包头市固阳县天盛成段秦长城。新华社记者 连振 摄

▲甘肃敦煌玉门关外,于大漠戈壁中巍然屹立的汉长城遗址。新华社记者 马宁 摄

金朝为了抵御蒙古等势力南下,在北方边境“浚界壕,深广各三丈”,利用壕沟、城堡、烽燧与游牧骑兵正面抗衡。

明朝为应对北方蒙古势力的威胁,修筑万里长城,“东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御”,在长城沿线形成较为坚固的九边军镇防御体系。

▲青海明长城(大通段)始建于明代中叶,是世界上海拔最高的明长城遗址,海拔最高处达4200米。(图片来源:新华网)

▲一场春雨过后的北京箭扣长城。箭扣长城是明代万里长城最著名的险段之一。新华社记者 陈钟昊 摄

历代军事长城修筑的主要目的是服务于朝廷整体的安全战略,为妥善应对彼时边疆所面临的形势。北魏高闾曾总结修筑长城有五利:

“罢游防之苦,其利一也;北部放牧,无抄掠之患,其利二也;登城观敌,以逸待劳,其利三也;省境防之虞,息无时之备,其利四也;岁常游运,永得不匮,其利五也。”

其所论主要是针对防御边患的问题。军事长城有效地维护了边疆地区的安定,体现了中国传统“防边”思想。

正如汉朝郎中侯应所说:“建塞徼,起亭隧,筑外城,设屯戍,以守之,然后边境得用少安。”

(二)民心长城:修德安民,众志成城

随着“大一统”格局的发展,北方游牧地带与中原农耕地带开始在一个“大一统”国家内融合发展。一些统治者试图以更加开明的姿态将长城南北不同区域统合在一起,以推动中华各族群融为一体。

对于隋朝多次修筑军事长城的行为,唐太宗认为“甲兵武备”固然是保卫国家安全不可或缺的条件,“然炀帝甲兵岂不足邪!卒亡天下。”尽管隋炀帝拥有强大的军事力量,但最终因其暴政和穷兵黩武导致王朝迅速灭亡。可见,军事长城的防御作用存在一定的局限性。

“若公等尽力,使百姓乂安,此乃朕之甲兵也。”唐太宗意识到民心安定胜过武器和军队,百姓团结拥戴的“民心长城”才是守护文明秩序的根本之道。

▲电视剧《贞观之治》中的唐太宗李世民。(图片来源:豆瓣网)

为此,唐太宗以兼容南北的开阔胸襟接纳周边游牧族群,一改前代修长城的做法,他曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”正是这种“华夷一家”的观念,使得唐太宗受到突厥、回纥等部族的拥护,他们共同尊奉唐太宗为“天可汗”,并修筑了“参天可汗道”。

民心长城在清朝表现得更加突出,北方蒙古势力不但不需要用长城来防御,反而成为守卫清朝北疆的重要力量。

康熙朝时,当有人请求对倾塌的长城进行修复时,康熙帝认为治理天下靠的是德政根本,不能只依赖险要关隘;从秦朝到汉唐宋明都修过长城,可哪朝没有边患?“守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓‘众志成城’是也。”如今若大修长城,不仅劳民伤财,而且绵延千里,需要多少兵力才能守住?

在康熙帝看来,“守国之道”就是“修德安民”,“民心悦服”就可“边境自固”,民心长城比军事长城更可靠。

▲电视剧《康熙王朝》中的康熙帝爱新觉罗·玄烨。(图片来源:豆瓣网)

乾隆帝也对秦修长城的意义进行反思,“秦之所筑,为扩边乎?为让地乎?”他认为长城限定的南北之分,不过是人为地强制划分,并不是天地自然生成。

清朝统治者的这些表述充分说明他们以“大一统”为旨归,力图超越长城的军事功能,施仁政,以“修德安民”打造民心长城。清代长城沿线贸易形式、市场规模等发展变化更加鲜明地反映了这一点。

清代长城关口为长城内外的人们打开了贸易、人文交流的通道。《清实录》中曾记载在宁夏长城沿线有60余处蒙汉交易的地点。长城区域日益频繁的商贸往来、人员流动,使得原来的一些贸易边口如张家口等地逐渐发展为重要的商业城镇,促进了边疆与内地经济一体化。

▲素有“万里长城第一门”之称的张家口大境门。新华网发 赵琛 摄

在一体化的大背景下,长城沿线出现了“走西口”“闯关东”移民潮流,长城以北一向荒芜的地区发生了根本性的变化。

乾隆帝曾就这一新变化说:古北口外地区,过去历代都被视为险要边疆,不敢越界半步。如今我朝将各部族视为一家,允许内地百姓前往耕种定居,繁衍子孙,获益极大。

随着清末放垦,内地移民增多,大量内地民人从山西、陕西、山东等地迁入内蒙古,与当地民众交往交流交融,形成了蒙汉杂居、农牧兼营的局面。

在艺术形式上,流行于晋西北的爬山调和陕北信天游等逐渐与鄂尔多斯准格尔旗等地的蒙古民歌相融合,形成了全新的歌种——漫瀚调。漫瀚调的歌词反映了蒙汉融合的现状。

连根根草草连枝枝树,

蒙人汉人一个村村住。

蒙汉邻居对门门住,

又种糜谷又放牧。

……

绵羊山羊混群群,

蒙人汉人拜弟兄。

混蔓蔓葫芦混种种瓜,

蒙汉人相好结亲家。

……

汉人学唱蒙古曲儿,

蒙古曲儿带上了汉人味儿。

蒙古调调配上汉话话唱,

鲜花花开在沙梁上。

香油炒菜加调料,

蒙汉人伙唱漫瀚调。

由歌词中可以看到,正是蒙汉杂居,使得双方的经济生活、文化生活不断融合。在漫瀚调中,有一种歌词叫“风搅雪”,即歌词中蒙汉语混合间插使用,构成了一种特殊的艺术形式。如:

塔奈(你)来到莫奈(我)的家,

又有炒米又有茶。

莫奈(我)去到塔奈(你)家,

偏遇塔奈(你)不在家。

塔奈(你)门上拴的个大挠亥(狗),

咬了莫奈(我)的圪膝盖(膝盖)。

莫奈(我)拿起个大烟袋,

打坏挠亥(狗)的陶勒盖(头)。

这样诙谐幽默的语言,若不是蒙汉兼通的人,恐怕很难理解歌词的原意。

由此可见,清代的民心长城成为沟通南北的重要纽带,不仅推动不同人群在长城区域形成嵌入式互动发展格局,也促进清代统一多民族国家的巩固与发展。

(三)符号长城:自强不息,坚韧不拔

近代以来,面对外部侵略势力,中国的知识精英们一改古代“防边”思想而转为“边防”思想,依靠和团结边疆民众,共同抵御外侮。长城以其超越族群、凝聚认同的象征性符号出现在绘画、诗歌、歌曲等艺术表达形式中。

1933年4月,梁中铭以《只有血和肉做成的万里长城才能使敌人不能摧毁!》等绘画作品,生动展现了中国军民不畏强暴、自强不息的勇敢形象。

1937年七七事变爆发后,中国共产党通电全国,号召“全中国同胞、政府与军队,团结起来,筑成民族统一战线的坚固的长城”,抵抗日寇的侵略。

▲战斗在长城上的八路军。新华社发

长城在救亡图存的背景下,进一步转变升华为“符号长城”,“四万万同胞心一样,新的长城万里长”“把我们的血肉,筑成我们新的长城”等歌词,更是寓意中华民族勠力同心、坚韧不拔的爱国情怀。

新中国成立以后,长城作为标识性符号常常出现在亚运会、奥运会等国家重大盛事场合,象征中华文明绵延不绝的精神内涵,彰显中华民族团结一致、不屈不挠的坚强意志。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视对长城文化价值发掘和文物遗产传承保护工作。万里长城的背景,自2013年以来连续出现在习近平总书记的新年贺词镜头中。

▲气势恢弘的《万里长城》图。(图片来源:新华社)

2019年8月,习近平总书记在甘肃省嘉峪关考察时指出“要做好长城文化价值发掘和文物遗产传承保护工作,弘扬民族精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起磅礴力量”。

2023年12月,国家文物局印发了《关于进一步加强长城保护工作的通知》。山西、陕西、宁夏等沿线省区积极响应中央号召,出台省级长城保护条例,制定配套方案。

习近平总书记的一系列重要讲话、批示和中央总体的规划安排,为弘扬好、发展好长城这一凝聚中华民族精神生生不息的文化根脉指明了方向。

▲2023年7月19日拍摄的祁连雪山与嘉峪关关城。新华社记者 郎兵兵 摄

▲2023年10月26日,游客在北京慕田峪长城游览。新华社记者 邢广利 摄

军事长城、民心长城、符号长城层累递进式的发展,鲜明地印证了中华各民族血脉相融、信念相同、文化相通、经济相依、情感相亲,是休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的命运共同体。

今天,我们要充分挖掘长城层累建构的三重内涵,守护好长城历史遗产,弘扬好长城文化精神,为建设社会主义文化强国、推进中国式现代化贡献力量。

(作者简介:吕文利,中国社会科学院大学教授,中国边疆研究所研究员)

策划 | 闫 永 肖静芳 吕文利

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 许玲玉

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)- 前一则: 道中华丨《奢香夫人》歌词以外的故事

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com