屈家岭遗址远景。

约5000年前的长江中游地区,水系发达、农田肥沃。生活在这里的屈家岭先民勤劳智慧,他们因势利导,筑造起规模庞大的水利设施,抵御水患、灌溉农田;他们在规整的农田中,春天播种育苗,秋天拔起稻谷,迎接丰收;他们盖起三层楼阁式建筑,发明我国迄今发现最早形态的“磉墩”……一系列考古发现为世人展现了江汉平原早期文明图景。

今年是湖北荆门市屈家岭遗址发现70周年,这一史前遗址如今仍在持续发掘中带给人们惊喜。作为屈家岭文化的核心遗址,屈家岭遗址是实证长江中游文明起源的重大遗址。它的发现表明,长江流域和黄河流域都是中华文明的发祥地。考古学界认为,屈家岭文化堪称长江中游最为强势的新石器时代考古学文化,它主导完成了长江中游文化共同体的构建,实现了长江中游史前文化的空前繁荣和统一,开启了该地区早期文明的新历程。

1、 70年发掘,探寻长江中游文明的曙光

屈家岭遗址是屈家岭文化的发现和命名地,位于湖北省荆门市屈家岭管理区,地处大洪山南麓向江汉平原的过渡地带,面积约284万平方米,距今约5900年至4200年。

1954年冬天,湖北省水利部门开始石龙过江水库及石龙干渠的工程建设,施工区域涉及京山、天门等地。与此同时,刚刚从“第三届考古工作人员训练班”学成归来的王劲等青年考古学者,配合该工程进行江汉地区首次田野考古调查。考古队员们在屈岭村勘察时发现,挖出的渠道断面上分布着不少薄如蛋壳的彩陶残片。他们很快意识到这是一处古遗址,便按照惯例对该处遗址进行命名,于是赫赫有名的屈家岭遗址由此诞生。

屈家岭遗址发掘是湖北考古的起点。1955年2月,中国科学院考古研究所(现为中国社会科学院考古研究所)成立湖北工作队,考古学者张云鹏主持了屈家岭遗址的第一次考古发掘,这也是湖北地区的首次科学考古发掘。1956年6月至1957年2月,张云鹏再次主持了屈家岭遗址的第二次考古发掘。通过这两次考古发掘,学者们初步了解屈家岭遗址的文化内涵:出土遗物以彩陶纺轮、薄胎彩陶杯和彩陶壶形器最具特色;陶器组合以双腹鼎、双腹豆和双腹碗等双腹器最为典型。1965年,长江中游地区第一部考古报告——《京山屈家岭》出版,报告中提出了“屈家岭文化”的正式命名,这是长江中游地区最早发现、首次命名的新石器时代考古学文化。

1989年,湖北省文物考古研究所(现为湖北省文物考古研究院)等单位对屈家岭遗址进行了第三次抢救性考古发掘,其意义在于确立了屈家岭遗址的年代上限,并找到了屈家岭文化的主要来源,即“油子岭文化”(以湖北省京山市的油子岭遗址命名,年代约为距今5900年至5100年)。

随着考古工作的持续开展,同时期其他屈家岭文化遗址的考古材料不断涌现,考古学界对屈家岭文化的认识也在不断深化。2015年以来,为配合屈家岭考古遗址公园建设,推动“考古中国”重大项目长江中游文明进程研究,经国家文物局批准,湖北省文物考古研究院等单位组建考古队,对屈家岭遗址展开新一轮的考古发掘及研究工作,取得重大收获。

考古研究表明,屈家岭遗址历经油子岭、屈家岭和石家河等史前文化时期。油子岭文化早期遗存主要分布于屈家岭,面积约38万平方米。至油子岭文化中晚期,发展形成以屈家岭为核心,包括殷家岭、钟家岭和冢子坝共四处地点为一体的大型遗址,并确认水利系统、墓葬区、居住区和陶器生产区等,分布范围约105万平方米,为长江中游地区同时期面积最大的聚落,应为该地区的区域中心。这一时期,屈家岭、冢子坝有其独立且与之对应的居址和墓地,意味着这两处地点既是其各自特定人群的生活场所,又是他们死后的安葬之地。以屈家岭为例,自北向南依次为油子岭文化的成人墓地、婴幼儿墓地(瓮棺葬群)、居住区和陶器生产区。在冢子坝,中部台地被规划为居住区,西部坡地则分布有油子岭文化成人墓地。

屈家岭文化时期,聚落规模扩展至284万平方米,环壕围合面积(含环壕)约90万平方米,发现大型水利系统、高等级建筑区、墓葬和铜矿石等遗存,出土已知最早的高温黑釉陶,探索到史前稻田的分布范围。

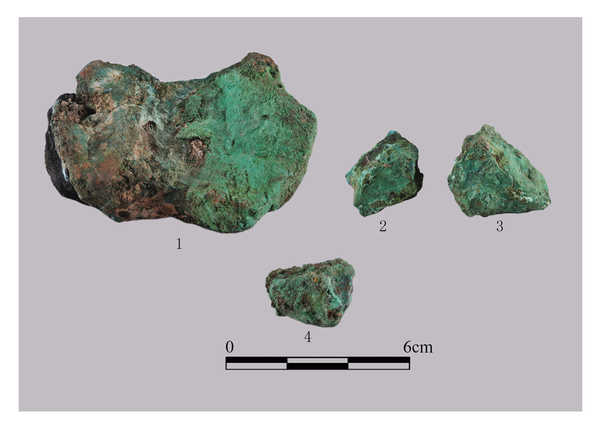

石家河文化时期,尽管出土了铜矿石等重要遗存,但聚落规模明显缩小,分布范围仅为18万平方米。

屈家岭遗址出土的石家河文化时期铜矿石。

屈家岭遗址出土的彩陶罐。

2、多功能水利系统,彰显史前先民的超凡智慧

近年来,考古队会同航测和水利学等领域的专家,对屈家岭遗址进行了全面调查和综合分析。经过系统勘探和多地点解剖,新发现多组水利系统。其中,考古队对熊家岭、郑畈两处水利系统开展了系统的考古工作。

熊家岭水利系统位于屈家岭遗址的东北部,包括水坝、蓄水区、灌溉区、溢洪道和灌溉渠系等,是目前已知构成要素最为齐备的史前水利系统,与当代水利系统的设置原理如出一辙。水坝坐落于青木垱河东-西向支流的河道上,土筑而成。其东侧为蓄水区,与自然岗地合拢面积约19万平方米;西侧为灌溉区,约8.5万平方米,植物考古研究显示该区域存在史前稻田。溢洪道位于蓄水区的北部缺口处,出口北抵青木垱河中上游,呈南高北低的走势,自然分布的基岩面被用作溢洪道,展示出“因地制宜”的建设理念。

熊家岭水坝分为早、晚两期,早期坝宽10.2米、高2.6米,晚期坝宽26.6米、高3.3米,晚期坝在早期坝的基础上加高加宽扩建而成。晚期坝的年代为屈家岭文化早期晚段,距今约4900年至4800年;早期坝的年代为距今约5100年至4900年,是迄今考古发现最早且功能明确的水利设施之一。早期坝的迎水面沉积出淤沙层,其上有包含细小烧土颗粒与炭化杂草种子的灰烬层,晚期坝叠压着灰烬层。这表明作为晚期坝“起建面”的淤沙层曾荒草丛生,先民对其进行烧荒处理后再扩建水坝。而这一行为发生在秋冬季的枯水期,符合“农闲时节、兴修水利”的行为逻辑。

早、晚两期坝体堆积明显经过人工拍打、夯实或加固,局部位置显示出因拍打、夯实而形成的“痕迹面”。两期坝体的各层堆积中多掺有禾本科植物根茎,应属原始的“加筋工艺”。此外,两期坝体堆积中还发现有“草裹泥”的痕迹。在熊家岭水利系统的溢洪道入口,发现有大范围自然分布的泥质页岩基岩面,基岩面的中部存在南北向沟状下切迹象。据考古学者推测,这是人为对基岩面进行了平整和加工,以便宣泄洪水。

郑畈水利系统位于屈家岭遗址的西南角,已确认有水坝、蓄水区和溢洪道。水坝亦属土坝,为连接南北两端山体而营建的人工设施,因遭近现代取土破坏,现存坝顶高约2.3米、宽约5.2米,坝底宽约10米、长约580米。发掘研究表明,该坝体堆积仅一期,其建造工艺、构筑方式、堆积特征与熊家岭水坝早期坝高度一致,测年数据表明其年代为距今约5000年至4900年。

屈家岭遗址的治水范式,再现了江汉平原早期治水文明的壮美图景,水利系统集抗旱与调蓄、生活用水和农业灌溉等功能于一体,标志着史前先民实现了从适应自然到改造自然的跨越。这不仅为史前单体聚落的水资源管理和利用提供了细节支撑,也是研究早期人地关系、社会组织等问题的重要考古依据。

熊家岭水利系统溢洪道入口受水流冲击而倾斜的页岩岩板。

熊家岭水利系统示意图。

3、发掘最早形态的磉墩,填补中国建筑史空白

2021年秋天,在屈家岭遗址南部台地发掘区,考古工作者发现了一处纯净的黄土台基,紧接着一些由红烧土构成的“磉墩”初露端倪。经过一番发掘,更多磉墩被揭露出来,它们排列有序,连成直线,分间拐角处相互垂直,考古工作者由此确认发现了建筑基址。

磉墩,古建筑的基础部分,起着承载柱子、柱础以及墙体的作用。经过近两年的考古发掘,引起考古学界高度重视的屈家岭宫殿式建筑——面积约510平方米的大型建筑F38初露真容。尤为重要的是,这里可见迄今发现最早形态的磉墩,填补了我国建筑史的空白,具有重要学术价值。

F38平面整体呈东北至西南向,自北向南分为四间,南端向西折出一间,依据建筑形制及特征,推测其为一处公共礼制性建筑。建筑区内部,最引人注目的就是黄土台基和数量众多、规模庞大、结构清晰、建造工艺独特的磉墩。围合而成的5间“房子”内,70多个磉墩个个醒目,体量最大的长约3.3米,宽约1.7米,深约1.5米。这是史前先民为适应复杂地形、营造大型建筑而做出的技术创新,为研究我国古代土木建筑技术提供了坚实的考古学依据。

磉墩制作技术含量较高,其营建流程为:首先挖走预置磉墩区域的原有软土层,在高低不平的起建面上堆筑纯净的黄土台基,锚定磉墩布设点位后,在台基上挖深坑,再烧烤坑壁形成硬结面,后用红烧土混合黏土及少量焚烧过的猪骨填满深坑,形成磉墩。

屈家岭已发掘的同时期大型建筑还有F15、F18、仓储类建筑F17和红烧土广场,皆位于F38以北,共同构成屈家岭文化高等级建筑区。值得关注的是,高等级建筑区的营建、熊家岭晚期坝的扩建和郑畈水坝的兴建,都发生于屈家岭文化早期晚段,说明这一时期屈家岭社会已进入加速发展的阶段。

F38建筑复原图。徐怡涛供图

4、 探索中华文明形成与发展的关键样本

一部长江文化史,就是半部中华文明史。长江文化印证了中华文明的灿烂辉煌,承载了中华民族的共同记忆,熔铸了中华民族共有的精神家园。屈家岭遗址是实证长江中游文明起源的重大遗址,它的发现第一次揭开了长江流域特征鲜明的史前文化面纱。

屈家岭遗址所处史前文化时期是以水稻种植为主、以粟作为辅的农业经济结构,稻作农业在屈家岭各史前阶段始终占据主导地位。虽然屈家岭先民有采集栎属、枣属、柿属、芡实和菱属等野生植物的习惯,但成熟的稻作农业已然成为支撑他们生活的主要物质基础。考古学者在该遗址发现迄今已知最早的高温黑釉陶,这一发现将我国高温黑釉技术史提早了将近一千年。据残留物分析表明,遗址出土的陶杯和壶形器与先民的饮酒行为有直接关联。种种重要发现表明,屈家岭遗址是长江中游农耕文明的发祥地,也说明长江流域和黄河流域同为中华文明的摇篮。

屈家岭遗址先后历经油子岭文化、屈家岭文化和石家河文化等史前文化的重要发展阶段,总体上较为清晰地展示了长江中游文明化进程。距今5300年前后,勃兴于汉东地区的油子岭文化开启了强势扩张,首次将江汉平原和洞庭湖平原纳入统一的文化共同体。这一时期,屈家岭遗址发展为长江中游规模最大的聚落。聚“族”而葬的墓地形态、先进的快轮制陶工艺和磨光黑陶生产技术,生动展示了油子岭文化的社会结构及发展高度。

距今5100年左右,屈家岭遗址所在的汉东地区率先从油子岭文化嬗变为屈家岭文化。屈家岭文化时期,聚落规模急剧扩大,由105万平方米扩展至284万平方米,社会进入加速发展阶段。水利系统历经扩建增筑、改造升级,发挥出重要作用。

屈家岭遗址历经江汉平原史前文化的主要发展阶段,文化序列完整,社会及文化发展具有突出的连续性。庞大的聚落规模、缜密的水利系统、独特的建筑工艺、成片的高等级建筑,反映出屈家岭遗址作为“壕堰式”聚落的典型特征,代表了长江中游地区与大型城址同级的新型中心聚落形态。这些考古发现多角度、多维度地展示出长江流域史前文化的发展高度和社会复杂化程度,是研究长江中游地区史前文明化进程的珍贵物证,为探索中华文明的形成与发展提供了关键样本。

水脉亦文脉。滔滔长江水,增进了文化认同,赓续着民族精神。未来,屈家岭遗址考古队还将重点发掘整个遗址范围内存在的大型建筑、高等级墓地和手工业作坊等遗迹区域,进一步完善深化屈家岭遗址的文化内涵,实现屈家岭考古遗址公园的可持续发展,讲好长江中游史前文明故事。这片长江中游文明的初兴沃土,还将带给人们更多的惊喜。

(作者系湖北省文物考古研究院副研究员、屈家岭遗址考古项目负责人,本文配图除署名外均由陶洋提供)

(编辑:文静)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com