都说“蜀道难,难于上青天”,难道在古代就真没有通往蜀地的捷径吗?答案恐怕颠覆你的认知。

西汉前期,南越国凭借险峻的南岭成为独立王国。

公元前135年,汉武帝派唐蒙出使南越国。南越国为他摆下了丰盛的宴席。席间,唐蒙品尝到了一种叫“蜀枸酱”的美味酱料。汉朝蜀郡产的枸酱怎么会出现在远隔数千里的南越国呢?

他忙询问枸酱的来源,南越国人告诉他,这是通过牂牁江转运来的。

▲因为枸酱而揭开的一条神秘通道 (AI制图)

唐蒙回到长安后,调查得知,蜀地商人常将蜀枸酱偷卖到邻近的夜郎国,而流经夜郎国的牂牁江后汇入珠江,可直通南越国番禺城下。

唐蒙意识到这是一条攻打南越国的隐秘通道,便建议汉武帝通过夜郎国,沿牂牁江奇袭南越。汉武帝采纳其策。

后来,南越国发生内乱。元鼎五年(前112年),汉武帝派五路汉军攻打南越国。其中一路就是从牂牁江东下,攻入南越国的。最终,汉军攻破番禺城,南越国灭亡。

因为席间的枸酱,汉朝竟然发现了从蜀地通往广东的新路线,那么在古代蜀地是否还有其他神秘通道通往更遥远的地方呢?

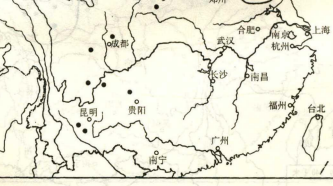

▲西汉南越国形势图(图片来源:中国历史地图集)

三星堆海贝之谜

在四川广汉三星堆祭祀坑,除了有名的青铜神树,还出土了上千枚印度洋环纹货贝,它们如星辰坠落人间——这些跨越三千年的海洋信物,竟沉睡于成都平原的一座器物坑中。它们叩击着古蜀文明最深层的秘密:当殷商贞人(占卜师)还在龟甲上刻字时,古蜀人是否已从成都平原南下,劈开了横断山脉的险峰,架起比张骞更早千年的“丝绸之路”呢?

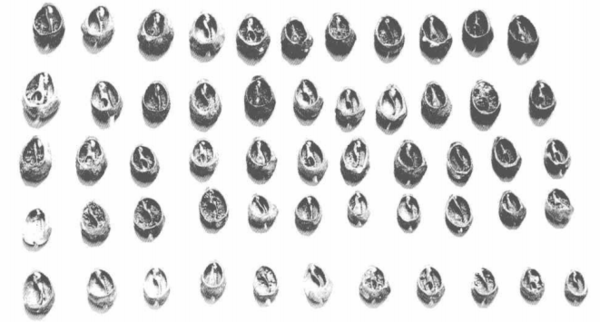

▲四川广汉三星堆出土海贝正面图(图片来源:作者提供)

▲金环宝螺环纹货贝。(图片来源:视觉中国)

▲三星堆青铜神树。(图片来源:视觉中国)

考古类型学研究显示,三星堆遗址出土海贝呈现三大类:虎斑宝贝、货贝和环纹货贝,其中环纹货贝数量最大。

令人感到不可思议的是,通过对三星堆货贝与环纹货贝的基因溯源(线粒体DNA比对),将其原生地锁定在缅甸丹老群岛至安达曼海域。这片热带海域的水温(年均26℃-30℃)、盐度(34‰-36‰)与当代环纹货贝的核心分布区高度适配。

这些跨越山海的海贝,或许曾是古蜀商队用来进行贸易的通用货币。它们无言地证明:早在张骞“凿空”西域之前的千年,中国西南已存在一条隐形的“丝绸之路”。

▲三星堆出土黑色虎斑纹海贝。(图片来源:作者提供)

三星堆一号坑出土有4600枚货贝,更耐人寻味的是,考古学家发现,部分贝壳表面留有清晰的织物压痕,揭示其曾以绳索串联、缝系起来。当时,以每10枚贝作为其基本单位,叫做“朋”。

这种计量单位与商代《戍嗣子鼎》铭文“赏戍嗣子贝廿朋”也就是赏赐戍嗣子20朋贝的记载遥相呼应,宛如破译一场穿越三千年的货币密码。然而当我们的视线越过成都平原,在横断山脉间,贝币正在演绎着另一种传奇。

▲戍嗣子鼎及其铭文拓片。(图片来源:《商周青铜器铭文选》)

四川雅安沙溪遗址墓葬中,静置于逝者头部的47枚海贝,雅安宝兴陇东乡的东汉徙人墓葬中如星辰散落的海贝,西昌普格县瓦打洛遗址那串由20余枚海贝与骨贝编织的项饰——这些穿越印度洋风暴千里迢迢传来的环纹贝,在西南夷各族群体中已褪去了货币的外衣,化作点缀生命的华彩。

在昆明人的发髻间,在夜郎贵族的衣饰上,在徙人少女的项圈中,贝壳完成了从通货到艺术品的华丽转身。

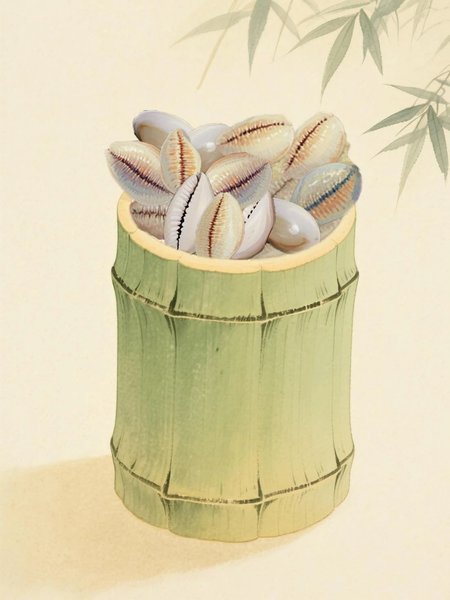

如今的西南少数民族对贝壳仍然情有独钟。哈尼族宗教文献《斯批黑遮》中就有“竹筒里装贝壳”“金银般贵的贝壳”等的描述,他们不但将贝与贵重物品共置(哈尼族与金银五谷同藏,古蜀文明与青铜礼器、象牙并置),还用海贝作祭品来占卜吉凶,这与古蜀人将贝封存于青铜圣器的行为构成互补——前者以海贝卜问吉凶、勾连族群迁徙记忆,后者以贝通神灵、凝固永生信仰,二者在南方丝绸之路上共同演绎了贝的双重属性。

▲装满海贝的大竹筒。(AI制图)

在滇文化的用贝体系中,尚存在较为浓厚的宗教气息。在云南晋宁石寨山出土的一件筒形贮贝器,器内就满贮环纹海贝;澄江金莲山也出土有数百枚海贝,其中有的海贝还有被涂朱的现象。涂朱的红色,具有宗教意识形态的含义。这表明,滇人将其视为生命力、重生的象征,很可能与农业丰产礼仪之间具有关联。

▲七牛虎耳青铜贮贝器。(图片来源:中国国家博物馆官网)

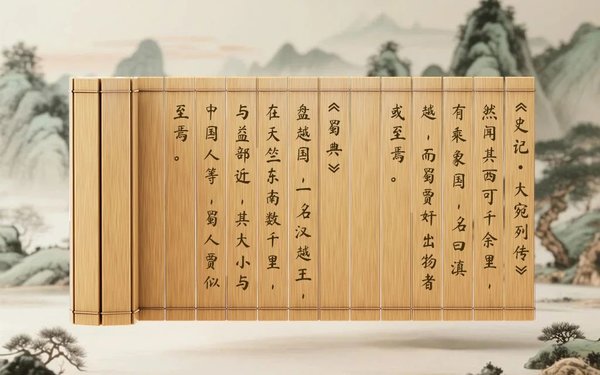

贝链重构古商道

《史记·大宛列传》记载:“然闻其西(指昆明族之西)可千余里,有乘象国,名曰滇越,而蜀贾奸出物者或至焉。”《蜀典》亦载:“盘越国,一名汉越王,在天竺东南数千里,与益部近,其大小与中国人等,蜀人贾似至焉。”

滇越(即盘越)的所在,有学者认为是孟加拉;有的则认为在今缅甸,或在印度阿萨姆邦与缅甸之间。

但如从史实角度看,蜀商更可能是通过陆路通道从印度阿萨姆邦进入南亚的,这也是蜀地与南亚之间进行直接贸易的重要证据。

值得注意的是,云南、四川西南及广汉三星堆等地出土的大量海贝货币,表明蜀地与滇地均有以海贝作为商品交换媒介的习俗。

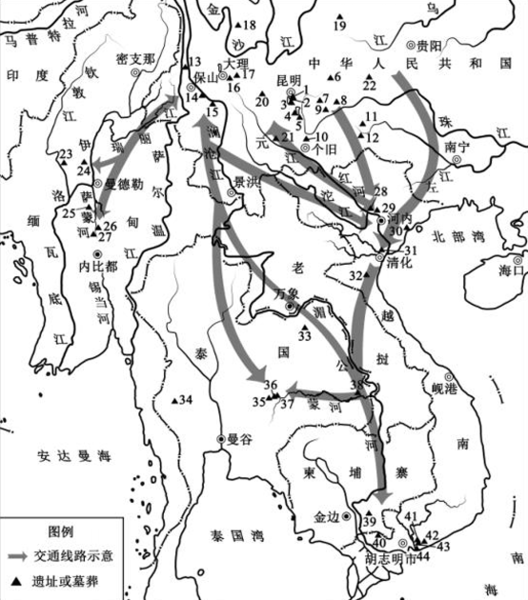

倘若将川、滇古道上所出贝币的地点连接起来,正与四川进入云南的西南夷道和蜀身毒道相合。

海贝作为跨区域商品交换的核心媒介,不仅印证了蜀地与西南夷的密切商贸往来,更揭示了二者在政治影响、文化交融层面的深度互动。

▲西南夷与古代东南亚交通示意及部分遗址(墓地)分布图。(资料来源:《考古学报》)

古代“南丝路”从无到有,从民间商道发展为兼有商贸、外交、军事和文化交流功能的国际大通道,体现了古代中国人开拓进取、谋求沟通外部世界的开放包容态度。

▲秦汉时期西南地区海贝出土地点示意图。(图片来源:《考古学集刊》)

历史经验表明,中华文明在与其他文明的长期交流互鉴中,始终以开放姿态兼收并蓄、革新发展。当今中国传承丝路精神,推进“一带一路”高质量建设,既延续古代南方丝绸之路的发展传统,更赋予其时代新内涵:在深化经济协同发展中提升全球竞争力,在拓展多边合作网络中扩大地缘影响力,在夯实周边伙伴关系中构建利益共同体。

(李霞 西南民族大学历史文化学院硕士研究生、中华民族共同体学院铸牢中华民族共同体意识宣讲团成员。黄辛建 西南民族大学中华民族共同体学院教授。)

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 许玲玉

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com