残垣断壁卧苍山,

铁马曾惊石峡关。

烽烟散尽斜阳里,

秋草犹缠旧箭瘢。

自京藏高速G6向西北蜿蜒而上,越过层叠山脊与斑驳烽燧,一座被长城三面环抱的古老村庄——北京延庆八达岭镇石峡村,静卧于燕山深处。

村口嶙峋的峭壁与裸露的乱石,既成就了“石峡”之名,亦诉说着它拱卫京畿门户的使命。

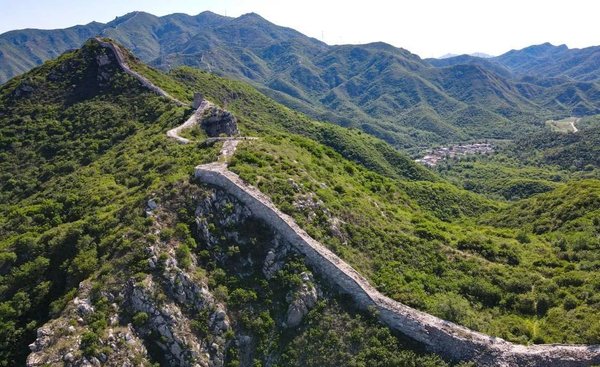

北倚延庆、南望昌平、西接河北怀来,石峡关长城如巨龙盘踞于海拔千米的深峡绝壁之上。

生长在石峡村的村民,世代守护着8.6公里的明长城与1.5公里的北齐长城的遗迹,让“长城文化第一村”的故事在烽烟余韵中生生不息。

2024年5月14日,习近平总书记给石峡村的乡亲们回信,深刻阐释长城的独特价值和守护好长城的重大意义,勉励大家“把祖先留下的这份珍贵财富世世代代传下去”。那么,总书记回信的这个“长城文化第一村”,有着怎样的发展历史,又流传着哪些惊心动魄的故事?

▲石峡村入口的标志。

(一)石峡烽烟

长城作为人类历史上最宏大的军事防御工程,它的营建史可追溯至春秋战国时期。从春秋至明末,先后有十余个王朝参与营建长城,其中又以汉、明两代修建规模最为宏大。

明朝迁都北京后,为应对倏来忽往的北方游牧民族骑兵,将完善长城体系作为九边防御的核心。

明朝中后期,受蒙古鞑靼、瓦剌的军事威胁加剧,明朝又一次修建长城,其中尤以蓟镇总兵戚继光督修的长城最具代表性。在山海关至居庸关的千里防线上,他不仅增筑千余座兼具瞭望与作战功能的敌台,更构筑起众多堡城、烟墩,极大提升了预警效率与防御纵深。

根据国家文物局和国家测绘局的联合测量,明长城东起辽宁虎山,西至甘肃嘉峪关,总长度为8851.8千米,敌台7062座,烽火台5723座,关堡1176座。

▲秦皇岛山海关老龙头景区风光。新华社记者 杨世尧 摄

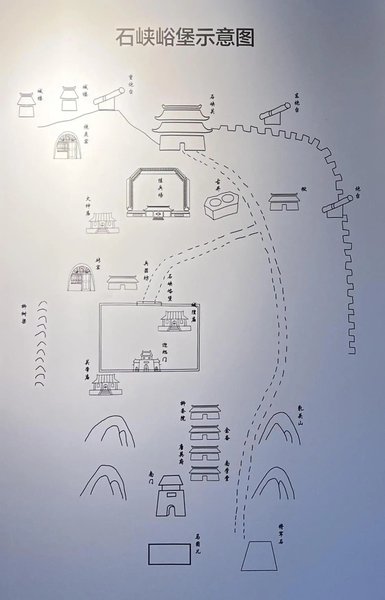

▲石峡峪堡示意图。

位于八达岭段长城最西侧的石峡峪堡(今石峡村),正是明长城的关堡之一。

《光绪昌平州志》中记载,“石峡峪下隘口:隘口三,内有附墙台十座,明嘉靖三十年(1551)建;空心敌台二十五座,隆庆三年(1569)至万历元年节次建。三里曰化(花)家窑……三里曰石峡口……三里曰糜子峪口。”

在苍茫群山中,花家窑与石峡关两段长城如双龙交错蜿蜒,这两段长城景致各具特色:花家窑段以石垒、砖砌、夯土三式并存,浓缩了居庸关防御体系的工法精髓;而石峡关的菱形敌台形制特殊,是万里长城唯一的斜楼。

▲长城上的菱形敌台。北京晚报发 于海宽 摄

石峡关的菱形敌台高踞山脊,箭窗的拱形开口正对隘口,士兵即便身处敌楼中心,也能将隘口动向尽收眼底,斜向外墙设计不仅加宽了箭窗视野范围,独特的菱形构造更让敌台两侧山路全无射击盲区。

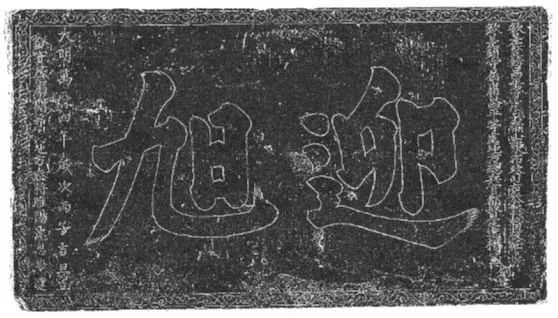

石峡峪堡城在明万历四年(1576年)曾有过大规模的重修。2000年,石峡村征集到一块明万历四年“石峡峪堡”的残门额;2003年,有村民在大队部库房门槛下发现了“迎旭”城门额,落款也是“明万历四年”,如今保存在村中新建的“石峡关客栈”里。

▲原石峡峪堡南门的“迎旭”门额拓本。(图片来源:北京市考古研究院微信公众号)

石峡峪堡原城门旁曾有建城碑记,但碑已损坏,只剩部分残碑,碑上文字不能完全辨识。

明朝以后的四百多年间,石峡峪堡墙多被村民拆建为民居,如今仅存十余米古城遗迹尚存,铭刻着烽火记忆,见证着山村变迁。

▲石峡村中的古堡遗址。

(二)“闯王”闯关

崇祯十七年(1644年),明朝走到了灭亡的边缘。正月,“闯王”李自成在西安建立大顺政权后,亲率起义军挥师东进,一路势如破竹,直逼京畿要塞八达岭。

李自成是如何破关进京的呢?《明史》中记载,“自成……遂决策长驱,历大同、宣府抵居庸,太监杜之秩、总兵唐通复开门延之,京师遂不守矣”。

史书中李自成军抵达居庸关,明军不战而降的故事一语带过,但是在长城脚下的民间,却流传着一个更为生动的传说,后经延庆文化委员会搜集整理收录于《八达岭长城传说》中。

据传,当起义军到达石峡关外时,面对的是一里多长的险峻山谷,两侧悬崖峭壁,中间小路崎岖难行,明朝守军早已严阵以待。

李自成询问当地百姓:“此为何关,如此难攻?”答曰:“八达岭。”不知李自成是听不懂当地人的方言,还是心急上火引发耳背,竟然听成了“八道岭”。

▲石峡关长城和长城脚下的石峡村。新华社记者 陈钟昊 摄

他暗自思忖:攻一道岭尚且死伤无数,攻八道岭将损我多少兵将,又将延误多少行程?

踌躇之际,军师牛金星献策道:“八达岭西南有花家窑口和石峡关,若从帮水峪绕过去偷袭,既可一举破关,又可抵达京城。”

李自成当即安排一部人马佯攻八达岭,吸引明朝守军注意,暗中则自率精锐义军绕道帮水峪,准备奇袭石峡关。

当夜,李自成亲至帮水峪侦察,遇到几位当地的老者献计:“花家窑口万难攻破,石峡口也是一夫当关。但此去西南二里多地的长城之下有一涵洞,若派精兵潜入,里应外合,必能破关。”

▲影视剧中李自成的军队。(图片来源:澎湃网)

李自成依计而行。趁着夜色掩护,先遣部队从长城涵洞偷袭而过,直达石峡关西校场,顺手放起火来,明军一片混乱。

见前锋得手,李自成立即指挥后军将抛石车和缴获的红夷大炮推至前沿,发起强攻。在突如其来的内外夹击下,明军措手不及,守将献关投降。后人便将这条奇袭的狭窄山谷路线称为“闯王小道”。

▲石峡村村口的李自成雕塑。

如今,石峡长城依然巍峨耸立,深峡如堑,关隘串珠,烽燧遥应。这段“闯王”奇袭破关的传奇故事,正是其得民心的生动写照。及至清朝,康熙帝坚持不修长城,正是因其深谙“民心长城”之道——“守国之道,惟在修德安民。民心悦则邦本得,而边境自固,所谓‘众志成城’是也。”

(三)故垒新篇

云涛阅尽千秋事,犹自横关铸九州。昔日长城上的烽烟和守城的将士虽已远去,但长城脚下的石峡村依然炊烟袅袅,生生不息。

2014年,石峡村引入企业投资,对20处闲置院落进行改造,将传统建筑元素融进一石一瓦,打造出主题民宿、咖啡馆、书屋和乡情村史陈列馆等文化空间。

如今漫步石峡村,南北主街景观长廊蜿蜒,葡萄藤、石头墙、核桃树、老酒坊,处处透着古朴的田园诗意。每逢传统节庆,各种活动既让游客沉浸式体验民风民俗,也让村民的精神生活更加丰富。

▲清晨,石峡村村民在清扫道路。新华社记者 陈钟昊 摄

尤其受欢迎的当属长城研学项目。在专业老师的带领下,学员们现场测量城砖、研究城墙垛口的砌筑方式,通过互动游戏深入理解长城的建筑智慧。

凭借对长城文化的创新传承和创造性发展,2020年石峡村被评为“全国乡村旅游重点村”。这里还涌现出一批自发守护长城的村民,成为了长城文化的守卫者。

▲石峡村村民在打理一处村道旁的小花园。新华社记者 陈钟昊 摄

1944年出生的梅景田,自从20世纪80年代起便隔三岔五上山义务捡垃圾、找文物。四十多年的时光里,他只专注于一件事——守护家乡的长城。

每当发现石雷(明长城防御时使用的火器)、铭文砖石等文物,他总会设法背回。最重的一块碑石有69斤重,他独自推运一整天,第二天又拿着绳子小心拖下山,送到文物管理部门。

2006年,梅景田推动成立了“长城志愿者保护协会”,发动石峡村的乡亲们一起守护长城,成为北京市第一个保护长城的农民组织,此后在政府的支持下又成立了更加专业的长城保护队伍。

▲梅景田(右)给外甥女刘红岩(左)讲述长城故事。(图片来源:央广网)

长城如一部镌刻山河的史诗,历史烽烟与晨光在石峡关相互交融。从明代边墙将士的铮铮铁骨,到闯王破关的慷慨激荡,直至今日村民与志愿者的奉献保护,长城精神始终在历史长河中奔涌不息。

当古隘口的月光照亮研学者的笔记,当烽火台晨曦映红守护者的臂章,我们看见中华文明的根脉基因在新时代焕发光彩。

(作者简介:李赞,中国社会科学院大学历史学院在读博士生)

(注:本文图片除说明来源外,均为作者拍摄。)

策划 | 闫 永 肖静芳 吕文利

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 许玲玉

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com