山西大同,位于黄土高原与蒙古高原过渡地带,农耕文明和游牧文明交错,是北方各民族交往交流交融的核心地区之一。“大同”一名,源自唐代大同军由河套移治云州,后因“大同”二字的美好寓意沿用为府名、市名。多元包容是大同鲜明的文化特质,集中体现在大同的核心地标中。深入研究大同的核心地标,有助于更清晰地把握各民族在这片土地上交流融合的历史进程和脉络。

桑干河流淌远古长歌

大同位于桑干河流域中段。桑干河是承载着中华民族丰富历史文化信息的生命之河、文化之河、融合之河。

生命之河。桑干河流域是中华古人类的重要发祥地之一,分布着大量古人类文明遗迹——从旧石器时代的泥河湾遗址、周口店遗址、许家窑遗址、峙峪遗址,到新石器时代的鹅毛口遗址、虎头梁遗址、姜家梁遗址、马家小村遗址、吉家庄遗址等,为实证我国百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史提供了坚实支撑。

文化之河。桑干河与太行山北麓交汇处,正是红山文化和老虎山文化南下、仰韶文化北上、龙山文化西传的关键节点,为各时期文化传播提供了便捷的地理孔道。考古发现,桑干河流域是我国较早进入新石器时代的区域之一,大约在一万年前驯化培育了粟,人们过着以农业为主,畜牧业为辅,兼营狩猎的经济生活,桑干河流域也发展成为中华农耕文明的重要发祥地之一。

融合之河。桑干河流域是北方地区各民族“三交”的重要场域,先后有鲜虞、白狄、代戎、楼烦、林胡、匈奴、汉、鲜卑、沙陀、契丹、鞑靼、瓦剌等诸多民族在此繁衍生息。其中,鲜卑人建立北魏政权,大同作为都城近百年,多民族共同书写了辉煌的历史。

大同长城见证千年风云

大同有众多长城遗迹,涉及朝代多、民族多、体系多、功能多。历史上,赵、汉、北魏、北齐、明等朝代均在大同修建长城,现存古长城达493公里,其中明代长城343公里。现存的明长城,不仅有内外长城拱绕其间,更有烽燧连绵、军堡相属,是天然的长城博物馆。虽然修筑长城本意在于设置障碍、规避冲突,但无数历史事实证明,长城内外恰恰是北方地区各民族交往交流交融历史文化资源最富集的地带。

从春秋战国到辽宋夏金元,大同长城附近的民族融合从未间断。明清时期,北方地区社会安定,一方面,长城北侧草原地区的发展为长城南侧大同一带的农业、手工业、商贸业提供了新的发展空间;另一方面,大同地区先进的生产技术、商贸制度、服务业态,为长城北侧的开发提供了资金、产品和人才保障。大同成为“万里茶道”的重要驿站、“走西口”的重要通道,无数重大事件在长城脚下演绎。

云冈石窟辉映多元文化交融

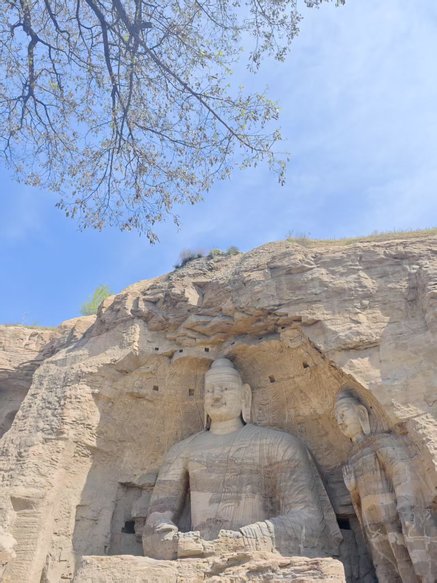

云冈石窟位于大同市云冈区武州山南麓、武州川(今十里河)北岸,东西绵延约一公里,现存大小窟龛254个,各类佛教人物造像59000余尊。云冈石窟是佛教自两汉之际传入中国后,第一次大规模兴造的皇家石窟寺,其造像制式被考古学家称为“云冈模式”,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠。云冈石窟也是文化交融互鉴的典范,中外文化、中华各民族文化在此交相辉映。

云冈石窟第二十窟的大佛,具有犍陀罗造像遗风,是中国早期佛教雕刻艺术的空前杰作。海宁摄

经历了魏晋南北朝时期的大分裂、大动荡后,北魏王朝把推动民族融合作为重要政治手段,大力推崇佛教和道教,以此统一思想观念。云冈石窟的开凿过程中,云集了来自各地各民族的工匠,来自西域的佛教艺术风格与中原传统雕刻技艺相互碰撞交融,留下了很多传世之作。

早期云冈石窟的佛像带有明显的犍陀罗艺术特征。比如第二十窟大佛形象为高鼻深目,袈裟右袒,衣纹突起,唇上有两撇小胡子,是佛教东传进入中国时异域风情的体现。随着北魏孝文帝汉化改革的推进,石窟的佛像逐渐呈现出面容圆润、神情温和的中原风格,穿着褒衣博带,衣纹线条流畅自然,形似中原士大夫的宽袍大袖。到了后期,很多佛像不但褒衣博带,而且造像清秀,呈现中原地区典型的“秀骨清相”。这种风格的转变,正是文化交融互鉴的有力见证。

云冈石窟第十二窟被称为“音乐窟”,前室北壁最上层天宫伎乐十四身,分别演奏吹指、齐鼓、排箫、琵琶、横笛等乐器。海宁摄

北岳恒山彰显天地大观

中国古代山岳文化源远流长。五岳作为中国山岳信仰的代表,承载着丰富的文化内涵。位于山西大同浑源县境内的北岳恒山,历史悠久,文化底蕴深厚,古代历代帝王对恒山皆有封赐。

恒山山脉横亘于山西北部高原与冀中平原之间,因险峻的自然地势和区域位置,历来为兵家必争之地。位于山间河谷的倒马关、紫荆关、平型关、雁门关、宁武关,既是兵家必争的军事要塞,也是各民族交往交流交融的孔道,各民族在此穿梭往来,流通不绝。

人口的流动,促进了多元文化的交汇。始建于北魏后期的悬空寺,位于恒山的峭壁间,建筑构思奇绝精妙,寺内供奉的儒释道三神并列,是古代先哲兼收并蓄的伟大创造。现存恒山脚下的永安禅寺始建于金代,殿内的重彩壁画及建筑风格既体现出汉、蒙古等民族特色,又包含藏传佛教乃至景教元素,彰显了和合之美。

总之,桑干河、恒山作为自然地标,以其得天独厚的自然禀赋,孕育了大同和合汇融的历史文化特质;长城、云冈石窟作为人文地标,承载着中华民族共同的历史记忆,为铸牢中华民族共同体意识提供了深厚滋养。要以重点地标为切入点,深入系统研究大同地区各民族交往交流交融史,为构筑中华民族共有精神家园、铸牢中华民族共同体意识作出大同贡献。

(作者系山西省大同市委统战部副部长)

(编辑:海宁)- 前一则: 宴席曲:西北各民族文化交融的鲜活范例

- 后一则: 先秦时期儒家的“大一统”思想

最新新闻

专题

更多>>

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com