开栏的话

河西走廊,每当这四个字映入眼帘,一幅幅壮阔厚重、跌宕起伏的历史图景,总会在脑海中徐徐展开。这个具备地理和文明双重意义的通道,是我们探视中华文明的一扇窗口,真切地记录着那段风云际会的激荡岁月。

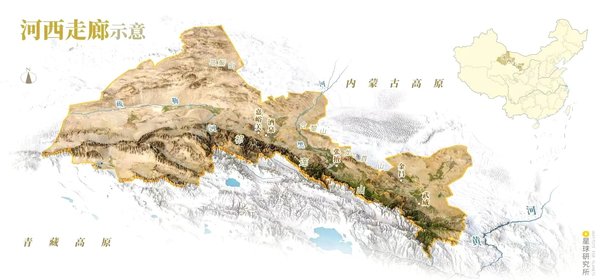

从地理上看,河西走廊位于丝绸之路的咽喉,连接了西域和关陇,是我国通向中亚、西欧的一道天然走廊,是中原农耕文化、北方游牧文化、西域绿洲文化及域外文化的沟通与融通之地;从文化上说,河西走廊民族间的分散与聚集、战争与安定、争端与和谐不断交替上演,构成了这一区域内多民族群居生存的特殊状态,各民族之间交往交流交融,一起创造了丰富璀璨的文化遗产。

为清晰展现河西走廊在不同历史阶段的发展变化,深入理解人口迁徙和民族融合的动态过程,为研究中国古代民族关系、边疆治理以及区域历史发展提供生动案例和重要参考,“道中华”平台携手西北民族大学,推出“何以中华·河西走廊篇”系列专题,进一步挖掘阐释河西走廊丰富的历史文化遗产,弘扬中华文化魅力。

今天,推出第一篇《早期河西走廊生态环境与游牧部落》,和您一起探讨上古族群的迁徙、交融及贡献。

早期河西走廊生态环境与游牧部落

现代人想到张骞出使西域,头脑中总会不自主地浮现大漠苦旅的画面。其实,张骞最初的旅程是在河西走廊,而他广为世人所熟知的苦难也发生在这一片绿洲之上。

两千多年前,张骞在拜别汉武帝、离开长安的时候,多少未知在他脚下徐徐铺陈。

如今,回望那个风云际会的年代,在张骞出使前后,都有哪些部落群体在河西走廊一带繁衍生息,他们又以怎样的方式在特定生态环境中角逐互动,发挥联通中原王朝与西域的桥梁作用?

▲甘肃敦煌阳关景区的张骞出使西域雕像。(图片来源:敦煌阳关景区官网)

(一)河西走廊的古代部落都有哪些?

上古时期的河西走廊,是连接天山葱岭及欧亚草原与黄河流域的陆地桥梁,也是中原通往西域的重要地理通道。其南北高山沙漠夹持,中间是西北东南走向的狭长荒漠绿洲地带。祁连山脉雪水融化形成的河流为河西走廊带来了生机。

同时,河西走廊南向越过祁连贯通青藏高原,北向蒙古草原游牧迁徙方便,黑河、疏勒河、石羊河等三大水系滋养了河西走廊星罗棋布的绿洲草原。这里优越的地理位置和自然环境非常有利于游牧业发展,也使诸多古代游牧部落在此地生存、拉锯和交融。

▲河西走廊示意图。(图片来源:星球研究所)

战国时期,在河西走廊一带活动的主要是羌、乌孙和月氏等游牧部落。羌人是一个与中原长期共生的群体,对他们的记录可以追溯到三皇五帝时期。

据史书记载:舜帝流放四个凶恶的部族首领,把他们迁移到“三危”之地,也就是河关西南的羌族聚居地。羌部落的活动范围大致在西域东缘至今青海东南部、河西走廊及甘肃甘南一带,主要以游牧业为生计。

到了秦汉之交,分布于河西走廊的游牧部落主要有月氏、乌孙和匈奴。张骞出使西域,也带回了诸多关于河西走廊游牧部落的信息。

关于月氏,《史记》提到:“始月氏居敦煌、祁连间”,结合《汉书》中张骞的“证明”,都说明月氏曾生存于敦煌、祁连(今河西走廊至东天山)一带的广阔区域。

▲祁连山下的美丽村庄。(图片来源:视觉中国)

至于月氏的族属,《魏略》称其为羌,《旧唐书》称其为戎。

秦至汉初,乌孙和月氏共同生活在河西地区,分居于河西走廊的东西两端,西为乌孙,东为月氏。大月氏强盛时,曾控制整个河西走廊地区,向西,将大夏(张骞第一次出使西域时,将位于阿姆河以南、兴都库什山以北的盆地地区及生活在此的人群称为“大夏”)逐出河西,向东,又与蒙古高原东部的东胡部落,夹击游牧于蒙古高原中部的匈奴。匈奴的头曼单于又畏惧南面的秦国,只能退出河西之地,率众向北迁徙。

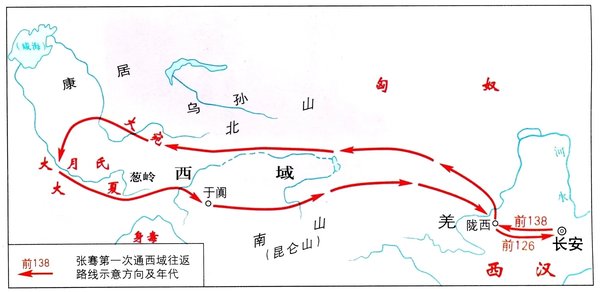

河西走廊是各民族共同生活的富饶之地,但这里不是乌托邦,各部族在此地不断拉锯。张骞出使的最初目标是寻找与匈奴有着刻骨仇恨的月氏人,与之联盟,夹击匈奴。

▲张骞第一次出使西域往返路线图。(资料图)

(二)游牧民族争锋的河西岁月

秦末到汉武帝这一时期,中原形势风云变幻,从秦始皇统一天下到西楚霸王项羽争雄;从汉高祖刘邦到汉武帝刘彻,上演了一幕幕英雄大戏。

与中原的形势遥相呼应,西汉初期,各游牧部落在河西走廊反复争夺,波谲云诡,形势难料。

首先,月氏击破乌孙,杀其首领难兜靡,使乌孙遭受空前压力而归附匈奴。

公元前177或前176年,匈奴冒顿单于击败月氏。据冒顿单于在公元前174年致汉文帝刘恒的信中说:他派右贤王攻打月氏。凭借着上天的福佑,将月氏人斩杀、招降并平定了那里。楼兰、乌孙、呼揭以及旁边的二十六个部族都已归属匈奴,所有能拉弓射箭的民众都统一成一体,北方地区得以平定。

月氏这次败后,便西迁到今准噶尔盆地。匈奴老上单于时期(前174-前161年),大月氏再度被匈奴攻击。老上单于还把大月氏的国王杀掉,用他的头盖骨作成酒杯。

月氏人深恨匈奴,但苦于没有支援力量。而败亡的大月氏唯有再往西迁,征服了大夏,并在当地立国。

▲月氏人遗物——战国花角铜麋鹿。麋鹿俗称四不像,被游牧民族称为“神兽”,牧人希望“神鹿”给他们的生活带来吉祥和幸福。(图片来源:张掖市博物馆)

当月氏离弃河西走廊时,有一小部分人越过祁连山,“保南山羌,号小月氏”。这部分月氏人日后长期留住该地,与羌人逐渐融合。

公元前138年,汉武帝听到月氏王被杀消息后就立即召募能出使月氏国的人才。张骞前来应募,他带了一百多人向西而去。出了陇西,果遇匈奴骑兵,张骞一行人全被活捉带到了军臣单于面前。

军臣单于得知张骞要出使月氏后,恼怒地说:月氏在我北边,你们汉朝想遣使从我头上过?我想出使南越,汉天子答应吗?于是单于将张骞扣留在匈奴十年,逼他在当地娶妻生子,希望消磨他的意志,但张骞始终记得他的使命。

▲纪录片《河西走廊》中的张骞及大月氏国王。

张骞逃脱了匈奴人的管辖后,没有返回长安,而是选择了继续西行寻找大月氏,完成汉武帝交代给自己的使命。

由此,可以对秦汉之交河西走廊游牧部落的迁徙与交融图景,作一整体描述:

乌孙原与月氏共同游牧于张掖、敦煌及东天山之间的广大地区,后月氏打败乌孙,乌孙无奈依附于匈奴。匈奴单于将乌孙旧部拨归难兜靡之子昆莫,使其率部众驻牧在额济纳河下游的居延地区,以对抗月氏等部。

归附匈奴的乌孙部落,又与西汉王朝通婚结盟,遂成连接匈奴、月氏及西羌之势,开启了河西诸游牧部落融入中原王朝的历史序幕。

▲为纪念西汉时远嫁乌孙的公主细君和解忧而建的汉家公主纪念馆。(图片来源:伊宁文旅之声)

(三)交融共生的河西众生相

在中华各民族交往交流交融的历史过程中,河西走廊发挥了中原民族与北方及西部各民族相互接触、互动拉锯、交往交流交融的民族走廊的重要作用。

历史上先后有乌孙、月氏、匈奴、鲜卑、突厥、吐蕃、吐谷浑、回纥(鹘)、党项、汉族、蒙古族、回族等几十个民族栖息于此。这些民族或辗转迁徙,或世代居住,共同开拓守护了祖国的西北疆域,在交融与发展的过程中逐渐形成了你中有我、我中有你、像石榴籽一样紧紧抱在一起的多元一体格局,河西走廊成为“华夷交汇”之地。

活动于河西走廊的匈奴部落,主要从事游牧业,其迁徙模式主要依赖季节性草场的变化与水源的分布。春秋季节,匈奴通常沿河流迁徙,而夏季则向高山草场迁移避暑。牧民们幼年即善骑射,成年后则为骑兵。年成好时,逐水草放牧,狩猎为生;遇到灾害时则通过劫掠维持生计。

▲昭君博物院工作人员向游客讲解汉匈长达170多年的关系图。(资料图)

月氏、乌孙与匈奴的生活习性相似,都有“行国”之称,善骑射且民风强悍,都在中华文明发展进程中扮演过重要角色。

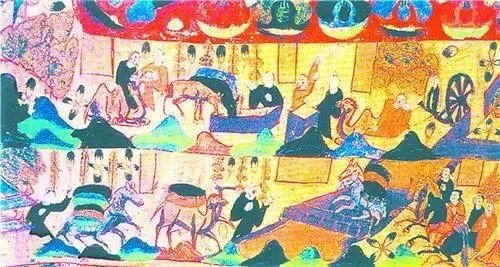

月氏人早期以游牧为生,但由于多次迁徙融合,汲纳了草原优秀文化成果,更处张掖这一“居中四向”的商贾贸易通道,受早期东西方贸易交流影响,从而形成了“好贾市,善交易”的特点。月氏人以金银为钱,设市贩贾诸物,一度控制了河西走廊的贸易活动。

▲敦煌壁画上河西走廊各民族进行贸易的场景。(图片来源:甘肃省文物考古研究所)

乌孙人原为逐水草而畜的游牧民族,以擅长养马著称,时有一户富人养马多达四五千匹。

因为国防的需要,汉武帝尚武爱马,对“天马”梦寐以求,后来乌孙王国赠送数十匹矫健骏捷的“乌孙马”,武帝大喜,赐名为“天马”,并作《天马歌》云:“天马来,龙之媒,游阊阖,观玉台。”

也就是在武帝时期,汉朝建立起强大的骑兵,击败匈奴,开疆拓土设“河西四郡”,成就了武帝的夙愿。

▲昭苏天马浴河 陈芳/摄。(图片来源:中国民族)

游牧部落丰富的畜牧业物产与中原农产品形成相互依赖的通商圈,在贸易往来的同时,这些游牧部落的宗教语言文化以及诸多编织绘画艺术品等随之与中原文化相交融。

一番番往来与争锋,一场场角逐与较量,一次次迁徙与融合……自西汉开始,生存于河西走廊的乌孙、月氏、匈奴及西羌等游牧部落群体,已经开始融入华夏,其游牧文化也逐渐成为中华文化的组成部分。

今天,当我们回望河西走廊的历史发展脉络,看到的不仅是一条地理意义上的通道,更看到了各民族早期交往交流交融的生动图景,以及不同文化如何通过持续互动实现共同发展。

在全球化面临挑战的当下,河西走廊所体现的开放包容、互利共赢的交融互鉴精神,仍具有深刻的启示意义——地理障碍不会导致文明隔绝,人类总能找到连接彼此的路径。

(作者简介:王建新,西北民族大学中亚与中国西北边疆研究中心教授。)

基金项目:铸牢中华民族共同体意识的理论逻辑和实践路径研究(22&ZD212)。

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 才丽媛

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com