笔、墨、纸、砚,并称为中国“文房四宝”。文房一词最早出现在南北朝,是指掌管文书的机构,但唐以后,则成了书房的代称。文房里有各种用来书写创作的工具,唐至五代的制瓷遗址长沙铜官窑遗址中,曾发现60余件文具。南唐时,宣州诸葛笔、徽州廷珪墨、徽州澄心堂纸和徽州龙尾砚,并称“天下四宝”。北宋苏易简的《文房四谱》第一次将笔、墨、纸、砚从众多的文具中抽取出来,视为一个系统性的工具集合,合称为“文房四宝”。

文房四宝在历史发展中推陈出新,各领风骚,闪耀中华大地。作为文化传承的载体,它们不仅具有极强的实用价值,更是融绘画、书法、雕刻、装饰等于一体的艺术品,在中华文明传承发展中占有重要地位。笔与墨,是文房四宝中的一对魂魄。笔如游龙,锋毫轻转间,可挟风云之势,亦可藏幽兰之韵;墨似玄玉,浓淡晕染处,能化山河万里,亦能寄片叶孤心。笔墨相依,方使枯润有致、气脉贯通,让千年的文心,在尺幅间生生不息。

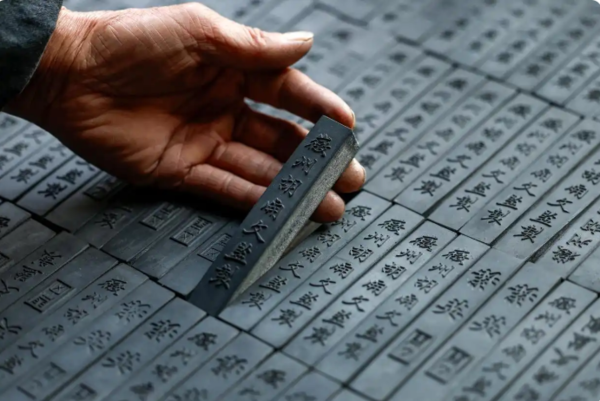

在浙江省湖州市善琏湖笔厂,工人在传统作坊内为湖笔手工刻字。 新华社记者 翁忻旸摄

宣笔制作。新华社记者 周牧摄

一簇笔锋的源流匠心

传说秦国将军蒙恬率军伐楚时经过今安徽宣城一带,发现这里有一种兔子,肉肥毛长,可以用来制笔,兔毛制笔被称紫毫。蒙恬把紫毫插入竹管,创造了毛笔。但据考证,早在蒙恬之前,毛笔就已经存在。仰韶文化彩陶的纹饰上有软笔描摹的痕迹,商代的一些甲骨上文字圆润爽利,也是软笔留下的印记。

1957年,河南信阳长台关发掘了两座楚国贵族大墓,墓葬出土了一支毛笔。它以竹为杆,以兔毛为笔毫,笔毫直接捆扎在笔杆上。这种外缚式的毛笔制作工艺制作简单,但容易松动,导致笔毫散落。1954年,湖南长沙左家公山战国楚墓出土的毛笔,则用丝线将笔毫缠绕在笔杆的一端,为了更好地固定笔毫,还涂漆加以胶固。从出土文物可以看出,早期毛笔已经具备笔杆和笔头的基本形态。

在蒙恬生活的战国晚期,毛笔制造工艺发生了一次巨大的进步,蒙恬造笔的传说正是对这一时期毛笔形制发展的形象描述。1975年,湖北云梦睡虎地秦代墓葬出土了三支毛笔:笔杆由竹子制作,上端削尖,下端较粗,并且镂空形成一个孔腔,笔头就被插入孔腔之中。这说明在秦代,毛笔形制从捆扎式发展为插入式,彻底解决了笔杆与笔头的结合问题。在后来两千多年的毛笔发展史中,毛笔形制的改进都以插入式笔头为基础。

毛笔制作的第二个难题是笔头。笔头是书写的关键部位,为了更好的书写,人们对笔头进行了各种升级改造。

从出土的毛笔来看,最初的笔毫由兔毛制作,汉代时笔毫开始变得复杂。甘肃武威磨咀子汉墓出土的一支毛笔,笔心是紫黑色硬毛,外面覆盖着黄褐色的软毛。到了魏晋,出现了一种更为复杂的“披柱法”,以笔柱加披毛为基本形制。传说这种制笔法的创始人是汉魏著名书法家韦诞。书圣王羲之说,制笔通常以兔毫为笔柱,以羊毛为笔衣,也就是披。刚健的兔毫做笔心能使笔锋坚挺有劲,柔软的羊毫则更能蓄墨。

唐宋以后出现了“散卓笔”,这种制笔工艺的代表人物是宣州诸葛氏,所以又称“诸葛笔”。散卓笔将软硬毛料混合,狼毫、鹿毫、鼠须、鸡毛等更多毛料都被用来制造毛笔,笔头的形态也更加丰富。散卓笔因制作比较简单、毛料多样,成为一种应用广泛的制笔工艺,也是流传到现在的主流制作工艺。

宣州的散卓笔工艺创造了闻名天下的宣笔。白居易《紫毫笔》一诗中说“千万毛中拣一毫……每岁宣城进笔时,紫毫之价如金贵”,说的就是兔毫宣笔。唐朝时,宣笔已经成为贡品而名扬四海。北宋宣城诗人梅尧臣曾写诗盛赞:“笔工诸葛高,海内称第一。”大文豪苏东坡也对宣笔极其珍爱。

受宋元战火的影响,宣城一带的制笔工匠避走他乡,有一部分人在湖州重操旧业。他们在湖州发现当地有一种湖羊,羊毛非常适合制作毛笔。湖羊并不是湖州特产,两宋之交大量北方移民迁徙到南方,他们把原本生活在黄河流域的“大白羊”带到南方,饲养在太湖一带,称为湖羊。湖羊的毛质柔软且富有弹性,制作的笔头有尖、齐、圆、健四大特点,笔锋呈尖锥状,富有弹性,撮平后有如刀切,聚拢时圆浑饱满。相传湖州书法家赵孟頫不仅使用湖笔,还亲自做笔。

《元史》中记载,元文宗的书法“落笔过人,得唐太宗晋祠碑风,遂益超诣”。金代金章宗是收藏中国书法作品的大家,元代宫廷也有御制笔墨,清朝皇帝康熙、乾隆、雍正更是修习软笔书法。这说明无论哪个朝代,中华各民族大都自然生发对“文房四宝”的喜爱,对这一传统文化有很强的认同感。

一烟墨色的精思巧制

唐朝末年,河北易州一个叫奚超的墨工,为了躲避战乱,带着儿子奚廷珪一路向南迁徙,来到了安徽歙州。他们发现这里山水环绕,松林密布。这些松树油脂丰富、质地厚重,特别适合烧取烟煤,制作墨锭。于是,奚姓一家就在此扎根,重操制墨旧业。

中华先民对“黑”这种颜色的使用,最早可追溯到新石器时代。山东龙山文化遗址出土了黑陶,商代的龟甲亦有黑色的墨迹,古人的墨刑、木工的墨线、占卜时的墨符,都要用到黑色。最初的黑色可能来自树脂漆,或者是动物如乌贼的黑汁,更多的是黑色的矿物,也就是石墨。1980年,陕西临潼仰韶文化墓葬曾出土一套文房工具,包含石砚、研石、水盂和黑红色矿石。人们用研石压住矿石,在石砚上加水研磨,磨成粉末后与水混合形成汁液,就能够用来书写。

人们在日常生活中发现,烧木取火之后,烟熏在炊具上就会留下厚重的烟煤。这些烟煤用水混合,也能用来书写。松木易得且富含松脂,燃烧后的烟煤颗粒细腻,墨色漆黑,因此松木成了制墨的主要材料,曹植的诗“墨出青松烟”就是形容这一状况。最早的松烟墨来自汉代陕西的隃麋地区,该地产的墨因品质上乘而成为贡品。朝廷每个月都要把这些墨赐给各级官员,“隃麋大墨一枚,小墨一枚”。甘肃武威磨咀子汉墓曾出土一块近似圆柱体的丸墨,可能就是隃麋墨。隃麋墨的具体制作工艺不得而知,后来韦诞改造了制墨工艺,在其中加入鸡蛋、珍珠和麝香,使得墨的色泽滋润、质地细密。

陕西隃麋墨之后,易州与潞州成为天下制墨中心。易州人祖敏改进制墨的胶法,将鹿角胶加入墨中,能够增加墨的润滑度与光泽。奚廷珪的祖父奚鼐也善于制墨,据说在墨锭表面加印刻字就是他首创。新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群中曾出土一块唐墨,呈椭圆形长条状,中间的槽里就刻着楷书“松心真”三个字。

奚氏父子南迁之后,易州制墨工艺“易水法”与徽州的上好松烟结合,传世不绝的徽墨就此诞生。奚氏父子改进提升制墨工艺,分多次在墨中加胶。此外,他们还在墨中加入珍珠、麝香、冰片、樟脑等,使得墨锭色泽细腻滋润,书写流畅溢香而富有光泽,并且能够久藏不坏。宋代邓熛有《墨》一诗咏之:“一寸龙香一寸金,仙家传药不传心。香来莫作寻常看,千载文光翰苑林。”墨在文人眼中不是寻常之物,有着“龙的气息”。

奚氏父子获得南唐后主李煜的赏识,奚廷珪被召为墨官,特赐国姓李,改名李廷珪。后世称李廷珪所作墨为李墨或廷珪墨,墨坚如玉、研磨如漆。宋徽宗曾感慨“黄金易得,李墨难求”。在安徽黄山祁门县一座北宋古墓的积水中,发现了一锭断为两截的徽墨,上有“文府”二字,是现存最早的徽墨实物,充分展示了徽墨历久不散、浸水不腐的品质。

除徽墨外,山西绛州的绛墨、江西瑞金的瑞墨亦广为流传。绛墨从唐朝时一直延续至今,在乾隆时还被作为贡品。瑞墨传说源自苏东坡,他曾游历瑞金,住在东明观,见瑞金农家常用松木照明,就与观中道士谈及松烟制墨之法,道士将这些记录下来,瑞金人由此开始以武夷山老松烧烟、以麂子鹿熬胶、以赣江水和料制墨。清康熙时,歙县制墨工人将油烟墨工艺传入瑞金,瑞墨由此成熟。道光后,瑞墨成为贡品,并且广销全国,有与徽墨齐名之势。清末因战乱等原因,瑞墨衰落,其工艺只在少数匠人间流传。

加胶是制墨最关键的环节,胶能够增加黏稠度,使墨有更好的依附性。胶的配比直接决定了墨的质量,通常是动物胶,比如猪皮、牛皮、鹿角等熬制而成,还会加入金箔、朱砂等,丰富墨的颜色。随后,墨料被放入墨版中定型,墨版决定了墨最终的形状。经过墨版成型之后,墨块需要晾干,彻底干透后,再进行一些修饰,比如抛光和描金。宋代倪瓒追忆李廷珪制墨古法,赞松烟墨寒芒之韵,写道:“麋胶万杵捣玄霜,螺制初成龙井庄。悟得廷珪张遇法,古松烟细色苍苍。”

在安徽省黄山市屯溪胡开文墨厂,制墨手艺人在晾墨。新华社发

安徽歙县“项氏徽墨”的工人为晾干的墨进行描金。新华社发

一脉相承的文明薪火

今日的中国毛笔制造继承传统、发扬光大,形成了许多制笔流派以及生产中心。湖笔以湖州善琏镇为中心,以纯羊毫笔而闻名。成立于乾隆六年的王一品笔庄,以“天官牌”商标名扬中外。成立于1956年的湖州市善琏湖笔厂是最早生产湖笔的现代工厂,工厂的“双羊牌”湖笔以制作精细而闻名。老厂长邱昌明是国家级非物质文化遗产项目湖笔制作技艺的代表性传承人,曾经成功研制出失传的紫毫葫芦式笔头制作工艺。中国制笔艺术大师杨松源是湖笔制造的新代表,其制作的千金羊毫笔业内知名。

宣笔虽然一度衰落,但进入近代之后开始恢复。新中国成立后,安徽省宣城市泾县出现了一些制笔工厂。始于1963年的安徽省泾县三兔宣笔有限公司,是当时安徽最大的制笔企业,其“三兔牌”商标驰名中外。该厂还设有宣笔工艺研究所,深入挖掘整理传统宣笔生产工艺。以江西文港为中心的赣笔,吸收各家所长,以成熟的制造工艺和完善的制造链规模化生产毛笔。除此之外,湖南的湘笔、北方的京笔、山东的鲁笔等,各自以地方特色丰富了中国毛笔制造业。

墨是中国书画艺术不可或缺的材料。书画作品能够长久保存、形态丰富,离不开千余年来制墨匠人的精思巧制。1915年,老胡开文“地球墨”获巴拿马万国博览会金奖,中国之墨闻名世界。1956年,安徽歙县将多家老字号作坊公私合营,成立了歙县老胡开文墨厂,注册了“李廷珪”商标。歙县老胡开文墨厂与屯溪胡开文墨厂、上海墨厂,并称“老三厂”,传承着古老的制墨工艺。

近年来兴起了一种新徽墨,中国工艺美术大师、“大国工匠”冯良才是新徽墨的制墨代表。他将古法制墨与现代工艺融合,对制墨工艺进行大胆改革与创新,制作的“御制铭园图”套墨在巴黎首届国际艺术博览会上荣获金奖。2006年,徽墨制作技艺入选首批国家级非物质文化遗产名录。一大批制墨人承前启后,以积极的探索精神推进制墨文化事业不断发展。

纵观笔墨发展史,文化交流互鉴一以贯之。在国内,笔与墨深入边疆地区。新疆遗址出土的木简、木牍,墨迹清晰,文字可辨,表明新疆地区受到中原文化的深远影响。在国外,笔墨传播到了朝鲜半岛与日本等地区,在朝鲜半岛产生了猩猩毛笔和鸡毛笔,形成了孟州墨、顺州墨、丹山乌玉和海州墨;在日本发展出了奈良笔和熊野笔,铃鹿墨和古梅园等名墨。

笔、墨、纸、砚各司其职,共同见证了中华文明的源远流长和博大精深,共同构成中华文化传承发扬的关键载体,并传播到世界各地。可以说,“文房四宝”虽是微观的工具系统,但可以激发各族儿女对中华优秀传统文化的认同感和归属感。它的独特魅力与中国哲学思想一样,对中华文明的连绵不断、永续传承具有重要作用。

(作者单位:山东社会科学院)

(编辑:吴艳)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com